今回は「ストア派の哲学について詳しく知りたい」について解説したいと思います。参考文献は『ストア派の哲人たち』(著者:國方栄二さん)です。

ストイックという言葉を聞いたことがありますよね?。「ストイックな生活」といえば、贅沢をやめて質素な生活をするというイメージです。「ストイックに励む」といえば、限界まで追い込むトレーニングをするというイメージです。このように、ストイックとは自分に厳しくするというような意味合いが強いと思います。

しかし、本来ストイックという言葉は古代ギリシアのストア派の哲学が起源なのです。では「ストイックに生きる」とは元々どのような生き方を示していたのでしょうか?実は、ストア派の哲学者が考えたのは「どうすれば幸福になれるか?」ということなのです。人生には仕事や勉強、恋愛や結婚、家族や人間関係などさまざまな悩みがつきものですが、そんな悩めるあなたにきっと役に立つ最強の哲学こそが「ストア派」の哲学です。

今回の動画ではストア派の哲学が生まれた時代背景とその前身となるキュニコス派の哲学、そこから、ストア派の創始者ゼノンがどのようにその思想を確立していったのか?そして、ストア派の哲学者セネカ、エピクテトス、マルクス・アウレリウスを紹介します。ストア派の哲学はその後スピノザやカント、ニーチェなどの思想にも繋がっていきます。混迷する時代で幸福に生きるためのヒントがストア派の哲学には隠されているのです。ぜひ、動画を最後まで見て頂き幸福への道を一緒に歩んでいきましょう。内容がわかりやすかったと感じた時にはぜひ高評価&チャンネル登録をお願いします。

1 時代背景

ストア派の哲学が登場するのはヘレニズム時代のことでした。紀元前4世紀アレクサンダー大王は東方遠征を行いインダス川まで支配を拡大させました。ヘレニズム時代とはここからローマ帝国台頭までの約300年間のことです。コリントス同盟の盟主として破竹の勢いで領土を拡大したアレクサンダー大王でしたが、帰国の途につく中バビロンで熱病にかかり32歳の若さで没することになりました。大王の死後はディアドゴイ(後継者)による覇権争いが始まりヘレニズム三国が誕生します。プトレマイオス朝エジプト、アンティゴノス朝マケドニア、セレウコス朝シリアです。これらは、いずれもギリシア人(ヘレネの子孫=ヘレネス)の王朝だったことからこの時代を「ヘレニズム時代」と呼ぶことになるのです。

この時代の文化の中心はエジプトのアレクサンドリアでした。アテネなどから学者を招いて「ムセイオン」(博物館)を建設し、さらに図書館でエジプト産のパピルス紙に多くの文献を試写させていました。そのため、アレクサンドリアは特に自然科学の面でエウクレイデス、エラトステネス、アルキメデスなど多くの科学者を輩出しました。また、有名な美術品にはミロのヴィーナス、ラオコーン、サモトラケのニケなどもあります。

アレクサンダー大王による大帝国の誕生は東西文化の融合をもたらしました。同時にそれまでのポリス社会は崩壊して人々は広大な世界に放り出され路頭に迷いました。そのため、人々は「どのように生きることが正しいのか?」「どのように生きれば幸福になれるのか?」を求めるようになっていきました。だからこそ、哲学もまた「幸福」を探求するように発展していくことになったのです。

古代ギリシアの哲学者は世界の真理を解明しようとしたデモクリトスなどの自然哲学者や真善美を解明しようとした知を愛するソクラテスやプラトンなどが思い当たります。しかし、ヘレニズム時代の哲学者は「幸福を追求する賢者」という印象になっていきます。約2000年後の現代、この混沌した世界情勢に翻弄される私たちもまた、ヘレニズム時代を生きた人たちと重なるところがあるのではないでしょうか?だからこそ、この時代の哲学こそあらためて問い直されるべき思想だといえるのです。ストア派の哲学者は「幸福になりたいなら哲学をしなさい」と考えていました。それでは、ここから一緒にストア派の哲学について詳しく学んでいきましょう。

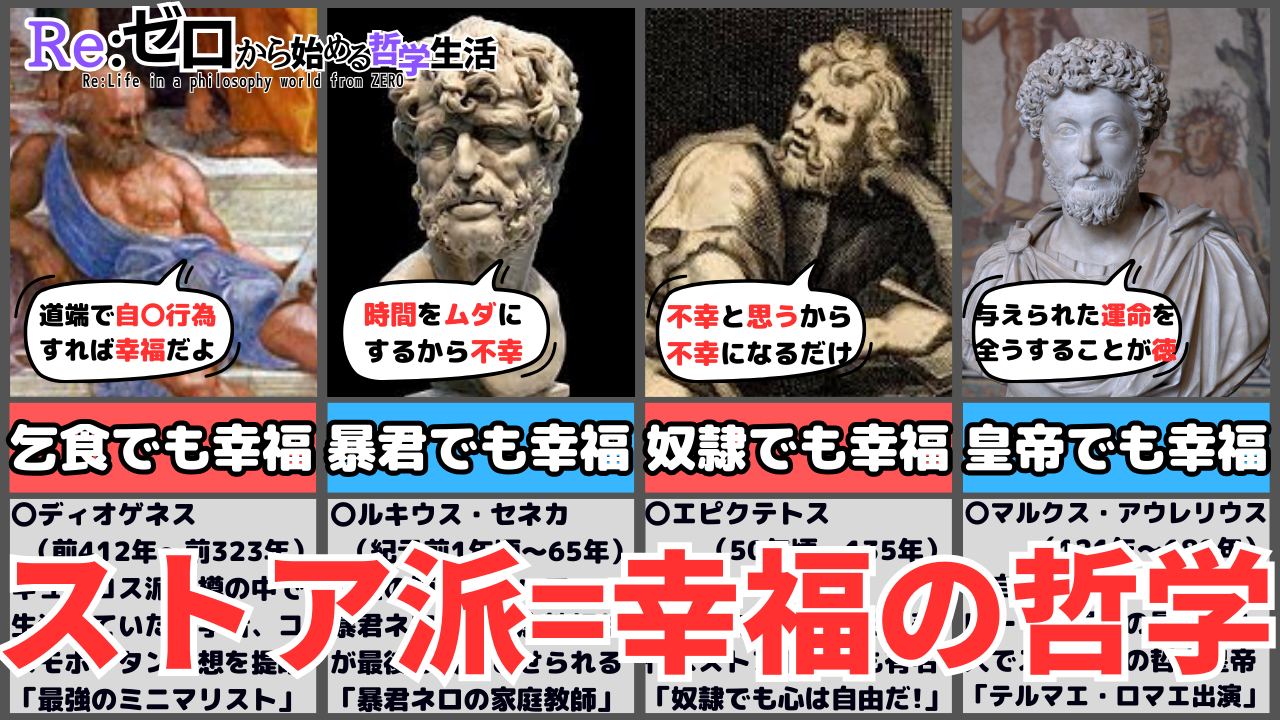

2 キュニコス派のディオゲネス

ストア派の哲学が誕生するきっかけとなったのがキュニコス派の哲学です。キュニコス派の哲学はソクラテスの対話法や反体制的な態度に影響を受けて誕生した「社会からの解放や物質的な贅沢からの解放」を強調する哲学のことです。キュニコスというのはギリシア語で「犬のような」という意味であり、シニカル(皮肉的な)の語源にもなりました。キュニコス派では物質的な豊かさや社会的な地位に執着することを否定して、自然な状態に回帰することで真の幸福が得られると考えられていました。

そんなキュニコス派の開祖アンティステネスの弟子にして、究極のミニマリストを体現していた哲学者こそ「犬のディオゲネス」です。なぜ「犬」なのかといえばアレクサンダー大王に自分でそう言ったからなのです。アレクサンダー大王がディオゲネスに対して「私はアレクサンダー大王である」と言うとまさかディオゲネスは「私は犬のディオゲネスです」と答えたのです。ディオゲネスとのやりとりの中で感銘を受けた大王が何か望むことはないかと問うとあろうことか「太陽の日が遮られるからそこをどいてください」と答えたのです。アレクサンダー大王はその帰路の途中で「大王でなかったならディオゲネスになりたい」とつぶやいたといわれています。

そんなディオゲネスは物質的なものに縛られることなく「真の幸福は自由で自律的な生活にある」と説いていました。そのため、外見を気にせず粗末な上着のみを着て乞食のような生活をしていました。彼は神殿やアゴラでも気にすることなく食事をしては寝ていたので、「アテナイ人は自分のためにわざわざ住処を作ってくれる」と言ったそうです。また、ディオゲネスは酒樽に住んだことから「樽のディオゲネス」ともよばれていました。アテナイの人々は、その樽が誰かに壊されると新しい樽をあげたとさえ言われています。そして、挙句の果てには道ばたで公然と自慰行為に及ぶこともあり「擦るだけで満足できて、しかも金もかからない」と言ったとされています…。ディオゲネスが究極のミニマリストたる所以は樽の中でコップだけで生活していた時に、手で水をすくって飲む子どもを目にしてコップすらも投げ捨てたとされているからです。これが「アテナイの学堂」でディオゲネスの横に小さなおわんが描かれている理由なのです。

そんなディオゲネスは「徳を身に付けることが人間の真のあり方である」と考えていました。そして「競争の時には互いに相手を押しのけてでも競い合うのに、立派な善人になることについては誰ひとり競い合おうとする者はいない」と述べました。地位や富を巡って競争の絶えない人々の姿勢を暗に批判して、徳を積んだ立派な善人こそ最優先に目指すべき姿だと諭していたのです。そのため、ディオゲネスは昼間からランプに明かりを灯して街中を歩きまわっていました。街の人々が何をしているのかと尋ねると「人間を探しているのだ」と答えたのです。もちろん、特定の誰かではなく「徳のある善人」を探しているという意味であり、そんな人間はなかなか巡り合えないということをその行動で風刺していたとされています。

また、ディオゲネスの思想で有名なものには「コスモポリタン思想」があります。ある時、海賊に襲われ奴隷として売り出された時に「どこから来たのか?」と問われて「私は世界市民(コスモポリタン)である」と答えたことにその起源があります。この時、国家や民族に囚われない「コスモポリタニズム」が世界で初めて唱えられたのです。ディオゲネス以上に衝撃エピソードをもつ哲学者はいないといっても過言ではありません。現代でも「ディオゲネス症候群」という言葉が存在しています。認知症の進行によって身だしなみを整えたりや整理整頓ができなくなったりすることでディオゲネスのように汚らしくなってしまうという精神医学の用語なのです。

ディオゲネスは外的な要因ではなく内的な要因によって幸福は実現すると考えていました。つまり、「自足」(今の自分は今のままで足りているという実感と執着からの解放)と「不動心」(自分にはどうすることもできない外的な要因に動じない心)が必要なのです。このようなディオゲネスの思想は弟子のクラテスに引き継がれていき、そのクラテスの弟子であるゼノンこそがストア派を創設した人物なのです。そのため「自然に従って生きよ」という考え方はストア派の中心的な思想となるのです。

3 ストア派の創始者ゼノン

ストア派の創始者ゼノンはキプロス島のキティオンで生まれたといわれています。(この時代に「ゼノン」は複数いるので「キティオンのゼノン」と呼ばれています)。22歳の頃に貿易船が難破したことで偶然にもアテナイに辿り着くことになりました。この時たまたま本屋でクセノフォンの『ソクラテス言行録』を読んで感銘を受けました。そして、本屋の店主にこのような哲学者はどこにいるのかと尋ねたところで、たまたま近くを通りかかったクラテスを紹介されて弟子になったとされているのです。

ゼノンは師クラテスからキュニコス派の思想を学ぶだけでなくプラトンの系譜である論証の技術を重要視するメガラ派の思想も学んでいきました。ゼノンは独自の思想を広めるためアゴラの彩色柱廊(ストア・ポイキレ)で講義をしました。これがストア派の語源であり現在のストイック(禁欲的)の語源にもなっているのです。

ゼノンは哲学を「自然学」「論理学」「倫理学」の3つにカテゴライズしたとされています。まず、論理学においては先に紹介したメガラ派の影響を多く受けています。メガラ派では数理論理学の基礎である「命題論理」を導入していました。ゼノンはこの命題論理を学んでストア派の思想にその要素を加えていきました。その後ストア派の第二の創始者クリュシッポスがストア論理学として体系化したのです。このストア論理学は20世紀の数理論理学の発展につながっていくことになるのです。「分析哲学」について詳しく知りたい方はぜひこちらの動画をご視聴ください。

つぎに、自然学においては世界を成り立たせている絶対法則にについて考えます。ストア派では、世界は物質で構成されているという唯物論的なものの見方と世界は絶対的な法則に満たされているという汎神論的なものの見方をしています。そして、この絶対的な法則のことを「神」と表現していました(もちろん、神学的な意味の人格神ではありません)。

ストア派の「自然に従って生きよ」とは「神に従って生きよ」ということなのです。そして、自然に従って生きることこそが幸福になるための条件なのですが、そのためには善悪の判断ができるようにならなければいけません。善悪の判断を正しく行うためには理性をもつことが必要になるのですが、ストア派では完璧な理性をもった人間を賢者と表現しているのです。つまり、幸福になれるのは賢者のみであることから、ゼノン自身も文字通り「ストイック」な生き方を体現していったとされるのです。

現代においては「ストイック」は自分を厳しく律することという意味合いが強いのですが、ストア派においては「非感情的」というような意味合いがより適しているように思います。なぜなら、全ての人間には完全な善性(理性)が備わっているとされていて、その理性(ロゴス)によって情動(パトス)をコントロールすることを重視したのです。

たとえば、富や名声のようなものから美貌や健康のようなものまでありますが、ストア派ではこれらのものは善でも悪でもない外部のものと考えられています。人間の外部に存在するものには善も悪もなくただそこにあるだけなのであり、それをどのように扱うのかという人間の内部にこそ善と悪が現れてくるということです。つまり、「自分の力でコントロールできない外部のもの」に対する執着から解放されて、コントロール可能な自分の内部にあるものと向き合える人間こそが賢者なのです。

賢者の境地に到達するためには「論理・内省・専心」のプロセスが大切になります。たとえば、悲しいできごとが起こった時に私たちは自然と情動を感じてしまいます。ストア派ではこの情動が起こってしまうことは仕方がないと考えていますが、この情動に精神や魂が飲みこまれてしまうことこそが「悪」であるとされるのです。そこで、「論理・内省・専心」によって情動(パトス)をコントロールするのです。自分の情動と向き合うことで自然に従って生きることになるのかを考えるべきなのです。そして、理性によって情動を制御できた時に至る境地を「アパテイア」といいます。アパテイアに至った者が賢者であり、それ故に幸福に生きられるのは賢者のみなのです。カントの定言命法(理性が命令する道徳法則に従う)もストア派の「自然に従って生きよ」というものに通ずるところがあるような気がします。

ゼノンの有名な言葉に「耳は二つ持っているのに口は一つしか持たないのは、より多くのことを聞いて話す方はより少なくするためなのだ」というものがあります。また、死ぬ間際の有名なエピソードとして学園からの帰路につく中で転倒して骨折した際に自分の死期を悟って「いま行くところだ、どうして私を呼びたてるのか」と言って息を止めたとされています。ゼノンが創始した初期のストア哲学はパナイティオスらの中期ストア派に引き継がれ、ローマ時代の後期ストア派の哲学者セネカ、エピクテトス、そしてマルクス・アウレリウスらの思想に大きな影響を与えました。

4 暴君の家庭教師セネカ

ルキウス・アンナエウス・セネカは暴君ネロの家庭教師をしたことが有名な哲学者です。同名の父親である大セネカと区別するために小セネカともよばれています。暴君として有名なネロ帝ですが就任から5年間は善政を敷いていたのですが、この「ネロの5年間」と呼ばれる期間を支えたのがセネカなのです。その後ネロ帝の暴政が始まったことでセネカは引退を申し出るのですが却下されます。そして、暗殺計画を共謀した罪を着せられてとうとう自決を命じられてしまうのでした。セネカは自決の際にソクラテスと同じ毒ニンジンを飲むのですが死にきれず、結局サウナの熱気によって死に至ったと言われています。偉大な哲学者ソクラテスのように哲学の道に邁進したかったのであろうセネカが死に方すらソクラテスを倣うことができなかったのはなんという歴史の悪戯でしょうか。

そんなセネカの思想とはどのようなものだったのでしょうか?セネカの思想の中心となるのは「今を真剣に生きる」ということだと考えられます。セネカの思想で有名なものといえば「時間」についてのものではないでしょうか?著書『生の短さについて』の中では「わずかな時間しかないのではなく、むしろ多くの時間を浪費しているのだ」「君たちは永久に生きられるように生きている」と述べています。

ストア派では外部のものはコントロールできないので、内部のコントロール可能なものに目を向けるべきであると考えていました。セネカは「時間」を内部にあるコントロール可能なものだと捉えていたことがわかります。私たちは1日という時間をあまりに適当に扱いすぎているので短く感じてしまうのです。もう1つの著書『倫理書簡集』の中では「人生の大部分は道に外れたことをしている間に、最大の部分は何もしない間に、そして全人生は余計なことをしている間に手からこぼれ落ちてしまう」「無為に過ごした80年は何の役に立つというのだろうか?その人は生きたのではなく人生を躊躇っていたのだ。死ぬのが遅かったのではなく長い間死んでしたのだ」と述べています。セネカはコントロール可能な時間と真剣に向き合って行動することがストア派の考える賢者への道であると考えていたのです。

また、セネカは「死」についてもさまざまな言及をしています。「生きることは全生涯をかけて学ぶべきことである。そして、全生涯をかけて学ぶべきことは死ぬことである」(『倫理書簡集』)。まさに「memento mori」―「死を忘れることなかれ」というラテン語を想起させます。死について真剣に考えることはすなわち生について考えることであるので、ここから「今を真剣に生きる」というセネカの思想につながっていくのです。外的な悲しみや苦しみは誰にでも平等に起こりうることであり避けることはできません。「自然に従って生きる」ことを通して外的な要因が起こりうることを理性で判断した上で、いざという時のために準備をして不動心で受け止めることが必要なのです。セネカ自身も皇帝ネロに自決を命じられた際にそのように振舞いました「何をそんなに狼狽えているのだ?妻を殺し、母を殺したネロが次に私を殺そうとするのはわかっていたことではないか?」セネカは運命を受け入れる賢者のごとくこのように述べたとされています。そして、処刑の最中にもかかわらず冷静に死の瞬間まで哲学思想を述べていたそうです。

セネカが処刑された後も皇帝ネロの暴政は続いていきましたが面白エピソードとしてオリンピアの戦車部門に参加して落車したにも関わらず優勝するという珍事もありました。オリンピックの歴史についてはぜひこちらの動画をご視聴ください。

紀元68年になると属州総督のガルバを次期皇帝に推挙する動きが出たことがきっかけで、ネロはローマ郊外の別荘で逃亡生活を送ることになりました。しかし、ネロは逃亡生活の苦しみから逃れるためにいよいよ自決することを選択しました。この時、自決の介錯をしたのが解放奴隷のエパプロディトスなのですが、この人物こそが次に紹介する奴隷の哲学者エピクテトスの主人だったのです。

5 奴隷の哲学者エピクテトス

エピクテトスは紀元50年頃に古代ギリシアで生まれました。奴隷として人生を歩みながらも哲学を学んだことで解放奴隷となることができたのです。「奴隷であったとしても、心の中は自由だった。哲学は私にその自由を教えてくれた」「哲学は私に、物事の本質を見抜き、自らの心を統御する力を授けてくれた」こうして、エピクテトスは自らも哲学者としての道を歩み始めるのです。

しかし、時のローマ皇帝ドミティアヌスはキリスト教を迫害したことでも有名なのですが、ストア派の哲学も敵視してイタリアから全ての哲学者を追放してしまうのでした。そのため、エピクテトスはギリシアで哲学の学校を開校して講義を行ったとされています。著書『語録』と『提要』はストア派のテキストの中で最も広く読まれたと言われています。

エピクテトスの思想は奴隷という物理的に不自由な状態にあるにもかかわらず、心の中では真の自由を見出すことができるという「精神の自由」について述べられています。「物事自体ではなく、物事に対する考え方が苦しむ原因である」エピクテトスは物事そのものが我々を苦しませるのではなく、私たちがそれをどのように捉えるのかこそが大切であると考えました。そのため、考え方を変えることで私たちは現実とより建設的に向き合い、困難な状況を乗り越えることができるようになると指摘しているのです。

悲しい出来事に見舞われた時に悲しいという気持ちをもってしまうことは仕方ありません。しかし、その悲しいという気持ちに飲みこまれてしまうのは避けなければいけないのです。「悲しい」と思っている自分の心のあり方と向き合い「悲しい」という心のあり方と外的要因との結びつきを切り離すようにするのです。「『心象よ、少し待ってくれ。お前は誰なのか、何の心象なのかを見させてくれ。お前を調べさせてくれたまえ』と言えばよいのだ」と著書『語録』の中で語られています。醜い心象を追い出して美しい心象に入れかえてしまえばいい。心象に対して自らを鍛える修業者であろうとしなければいけないということであり、このような作業を日常的に継続していくことが賢者への道につながるというわけなのです。

ストア派の哲学はその後のローマ帝国の皇帝にも受け継がれ、五賢帝の1人マルクス・アウレリウスアントニウスは哲人皇帝として活躍するのでした。

6 哲人皇帝マルクス・アウレリウス

エピクテトスを追放したドミティアヌス帝が暗殺されて次期皇帝にネルウァが就任します。ここからローマ帝国の歴史に燦然と輝く五賢帝の時代が幕を開けることになるのです。中田敦彦さんのYouTube大学では五賢帝の特徴を次のように紹介されています。五賢帝の初代は2人目のトラヤヌスを抜擢した「人材活用のネルウァ」、2代目はローマ帝国で最大の領土を獲得した「攻めのトラヤヌス」、3代目は広大な領土を異民族から守るための城壁を完成させた「守りのハドリアヌス」、4代目はローマの歴史で最も平和な時代を築き質素な生活をした「平和のアントニヌス」、そして5代目がストア派の哲学を学んだ「哲学者のマルクス・アウレリウス」です。

アウレリウスはストア派の哲学に傾倒していきエピクテトスの書を愛読していました。皇帝でありながら哲学者としての人生を追求したことから、哲人皇帝アウレリウスの治世はプラトンの哲人政治の象徴とされることもありましたが、実際にはそのほとんどを戦争への対応に費やされることになるのです。即位してすぐにパルティア戦争がはじまり天然痘で人口半減することになります。その後10年間に及ぶマルコマンニ戦争がはじまりその最中にアウレリウスも崩御します。次期皇帝は息子コンモドゥスでしたがあまりの愚政によってローマは衰退していくのです。名著『自省録』はマルコマンニ戦争の最中に執筆されたものとされていますが、「お前」などの二人称代名詞が多用され「~せよ」という命令口調で書かれています。そのため、アウレリウスが自分に対して語り掛ける戒律の書という意味合いが強いのです。「お前の内には掘り続けるなら常にほとばしり出ることのできる善の泉がある」「お前が周囲のものに心をかき乱される時には直ちに自分自身に帰るがよい」エピクテトスの思想が精神の強靭さを求めるものであるとするならば、アウレリウスの思想からは自分の弱さを認める繊細さと迷いがどことなく感じられます。

アウレリウスにとって「自然に従って生きる」とは「運命に従う」ことでもあったのです。「進んでお前の全てをクロト(運命の女神)に委ね望むままに運命の糸を紡がせよ」私たちは自然によって一定の運命(奴隷から皇帝まで)を与えられています。だからこそ、その運命を受け入れて、運命に逆らうことなく生きることが、自然に従って生きることにつながっていくのです。

もしかしたら、アウレリウスは「皇帝」であることに葛藤を抱いていたのかもしれません。そのため、「運命」というものを通して葛藤と向き合おうとしていたとも考えられます。運命を受け入れるというとニーチェの「運命愛」の思想が思い浮かびますよね。アウレリウスは自然に与えられた運命を全うすることが徳であると考え、徳を実現するためには徹底した内省が必要でありそれこそが哲学であると考えたのです。

7 まとめ

今回の動画は「ストア派の哲学について詳しく知りたい」をテーマにしました。動画の中では紹介することができなかったこともまだまだありますので、ぜひ本書を手に取って「幸福への道」をストイックに探究してみてみてください。

「どうすれば幸福に生きることができるのか?」

ストア派の哲学はこの問いに「自然に従って生きろ」と回答しました。そして、コントロール不可能な外的なもの―権力や名声、健康や寿命など、これらを操作しようとした時に思い通りにならないという苦痛に見舞われてしまう以上、コントロール可能な内的なもの―精神の自由を追求するべきである。このように考えて日々の生活を実践していくことが賢者(幸福)への道なのです。

コメント