今回は「アートに関心があるけどよくわからない」について考えていきましょう。参考文献は『「アート」を知ると「世界」が読める』(著者:山内俊之さん)です。

なぜ、哲学のチャンネルで「芸術」なのかと疑問に思われたのではないしょうか?それは、哲学と芸術には大きな関りがあるからなのです。「哲学的な思考の鍛錬としてのアート」が欧米エリートたちの必須教養なのです。

また、キリスト教を土台とする欧米にとってはアートこそ現代版SNSだったのです。ドイツのオペラ劇場の正面には「真・善・美のために」とドイツ語で書かれていますが、これは、まさに古代ギリシアの哲学者プラトンの影響を受けたものだといえます。そのプラトンの師である哲学の祖ソクラテスこそが「真・善・美」の探究を行ったのです。「真とは?善とは?」だけでなく「美とは?」というテーマも哲学の1つなのです。アートと哲学は切っても切れない関係にあることがわかると思います。

2025年の大学入試共通テストでは6つある大問のうちの1つが「推しと芸術」をテーマに古代ギリシアから現代哲学まで幅広く出題されていました。社会現象の1つである「推し」とアートの歴史が大学入試で問われているのです。センター試験や共通テストでは社会の流行を題材にした問題が出題されることが多く、哲学の補助線を引いて問題を捉える必要性を若者たちに求めている示唆でもあります(コロナ禍の流行は「鬼滅の刃」でありその年の現代文では「妖怪」が扱われました)。

共通テストの問題は入試の時にしか見ないという人も多いと思いますが、時代の潮流を捉える一般教養を身につけるという意味でもセンター試験や共通テストを定期的にチャレンジしてみることをおすすめします。ぜひ、共通テストについてわかりやすく解説しているこちらの動画もご視聴ください。

また、話題となった『世界のエリートはなぜ「美意識」を鍛えるのか?』においても、VUCAの時代ではこれまでのような論理だけにもとづいた思考ではなく、直感的に「真・善・美」を判断することができる哲学の素養が求められるとされています。事実NYタイムズではアート関連の記事が頻繁に1面をかざることがあるそうです。欧米のエリートたちにとって、アートは不可欠な教養であるとみなされている証です。ここに、日本と欧米のイノベーションの格差があらわれているのではないでしょうか?

アートと向き合う時に最も重要なことは仮説を立てて思考を深めるということです。アートを目の前にしていかに問いを立て、深い洞察をえるのかが大切なのです。

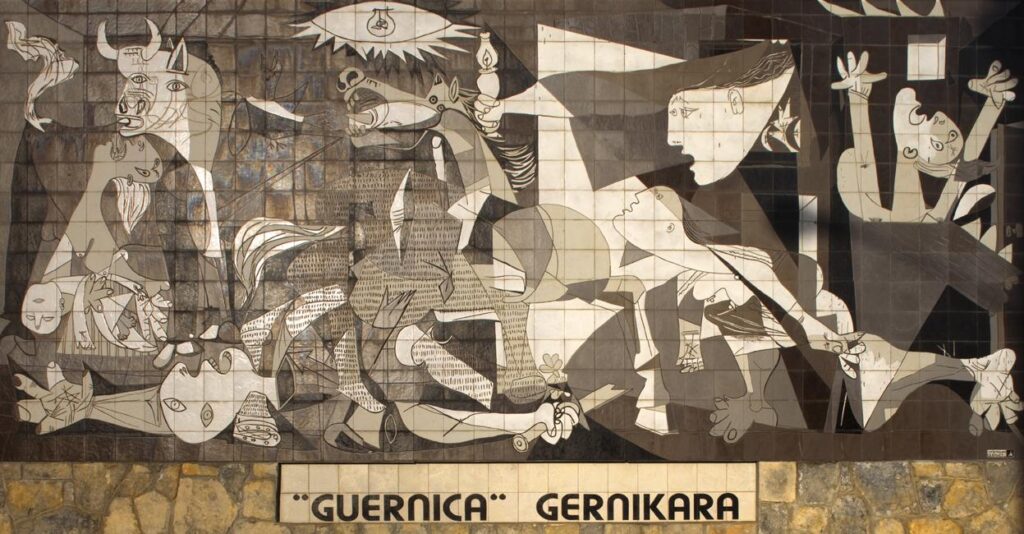

これは有名なパブロ・ピカソの作品『ゲルニカ』です。ピカソのことを知らない人でも「すごい」「こわい」などを感じることはできますが、アートの教養がなければ作品に込められたメッセージを読み取ることはできません。アートの教養をもってアートと向き合うことができれば

・ピカソはアートの歴史の中でどのような立ち位置で作品を制作していたのか?

・スペイン南部マラガ出身のピカソの民族性は作品にどんな影響をあたえたのか?

・世界大戦時フランコ独裁政権によって自由を奪われた母国をどう捉えていたのか?

・ナチスに空爆されたゲルニカの街をどのように考えてこの作品を描いたのか?

このように問いを立てて歴史的な背景や民族性などの世界観を読む習慣がついていきます。ぜひ今回の動画を通してアートを活用する方法を身につけるきっかけにしてください。

1 視野が広がるアートの基本

教養としてのアートを身につけるためにも、まずは全体像を把握しましょう。ポイントは「アートが役に立つのか」「アートが苦手」「アートと宗教」です。これらの前提となる問題を解決しておくことでアートを通して世界を知るための基礎の基礎となる知識をえることができるでしょう。

1-1 アートの3つの効用

1つ目は「コミュニケーションツール」です。アートは絵画や音楽を通して共通認識をもったり一体感をえたりすることを促します。私たちは多くの場面で言葉を通してものごとを理解しています。しかし、それぞれの言語はお互い微妙にニュアンスがちがっているので誤解をうみます。

いっぽう、アートを通したコミュニケーションは言語よりもわかりやすくなるのです。ホモ・サピエンスによる最古のアートは数万年前に描かれた洞窟の壁画とされています。サピエンス全史ではホモ・サピエンスが想像力だとされています。もしかしたら、アートの創作こそが「人間が人間である証」なのかもしれませんね。

2つ目は「心を動かす」です。アートは感性を刺激して理解や新しい発見を与えることがあります。私たちは「心を動かされる」ことによって行動を起こすことができるようになるのです。(感動は感即動―すなわち感じて動くということです)。中世におけるキリスト教が荘厳な絵画を通してその奇跡を伝えることに成功したからこそ人々はその美しさに畏怖の念を抱き、心を動かされたからこそ信仰するに至ったのです。アートには国境がなく特定の国や民族をこえて心を動かす普遍的な何かがあるのです

3つ目は「思考を促す」です。1つのアートには複雑な歴史的背景をもつものが多く民族性や政治なども関係します。だからこそ、「世界」を読み解くためのツールとして大きな手掛かりとなるのです。アートに限らず多くのものは長らく「ヨーロッパ中心主義」で進んできました。「ヨーロッパ以外の文化は劣っているけどそのうち発展するんじゃない?」このような思想のもとで非人道的な支配や植民地化が進められてきたのです。当然このような考え方は「構造主義」哲学の登場によって粉砕されています。現代では文化相対主義のもとダイバーシティの実現に向かう方向で進んでいます。アートにおいても、このようなヨーロッパ中心主義は大きな修正をせまられています。有名な大英博物館やルーブル美術館に収蔵されているアートの多くは、植民地時代に略奪したものであるため返還運動が大きな関心となっているのです。

このように、アートの今を知ることで世界を理解することにもつながるのです。そして、現代アートを通して新たなイノベーションにつなげることもできるのです。アートは観察力を高めることで多面的・多角的にものごとをとらえることを可能にします。なぜなら、アートの歴史は常に固定観念という常識を破壊する革命の連続だからなのです。

ピカソやマティスはもちろん、セザンヌやモネもかつては常識外といわれたそうです。現代アートに至っては便器のデュシャンや落書きカンディンスキーなども登場しました。森美術館の館長さんは「アートには世界を変える力がある」という趣旨を述べたそうです。アートを通して想像力を高めて自由に考えることができるようになれば、まったくちがうものを結びつけるニューコンビネーション(新結合)を生み出せるのです。

新結合とは経済学者シュンペーターが提唱した「イノベーション理論」に登場する概念―「新たなものを結合して価値の創出方法を変革し、その領域に革命をもたらす」ことです。シュンペーターのイノベーションはまさにアートそのものであると考えることができます。

1-2 アートへの2つの誤解

「ベートーヴェンはヨーロッパの市民社会の形成にいかに貢献したか?」

「シャガールの絵から読み取れるユダヤ教の本質とは?」

「カルメンが描く社会の矛盾は現代と共通するか?」

これは著者の山中さんがケンブリッジ大学に留学した際の日常的な会話だそうです。欧米のエリートは哲学や歴史の知見をもとに世界のできごとに関心をもっているのです。自然科学の話題であれば専門領域に通じていないと答えられないようなことでも、アートについてはリベラルアーツとして誰もがもっている共通の必須教養なのです。

そもそも、アートとは一体なんでしょうか?本書では絵画、音楽、演劇、文学などの作品をすべて「アート」とよぶことにしています。さらに、アーティストも「アートを創り出す人」という意味で使用されています。なぜ、日本では「アート」が遠い世界の存在のように感じるのでしょうか?「哲学が抜け落ちている」というのが著者の山中さんの仮説だそうですが、それには以下の2つの誤解があると考えられるのです。

1つ目は「アートは感じるもの」であるという誤解です。実は「哲学」「芸術」「愛」などの言葉は明治維新後に輸入されて翻訳された概念なのです。「音楽」「絵画」「歌舞伎」「文学」という言葉はあっても、これらの総称としての「芸術」という概念は明治になるまで存在していなかったのです。

日本人の思考パターンや精神風土に芸術や哲学はなじんでいないのかもしれません。日本の学校教育は長らく典型的な知識詰め込みによる暗記教育が主流でした。古代ギリシアの哲学者が世界の根源を考えて言語化してきたのに対して、日本ではあまりそのようなことを思考する習慣はなかったといえるでしょう。しかし、日本人の感性の豊かさは西洋人を驚かせることも多かったようです。

オーストリアのアレクサンダー・ヒューブナーは「欧州の感性は教育によって育まれるが、日本人は生まれながら自然を愛でる感性をもつ」「欧州では畑の肥沃さや水車の水量にしか興味がないが、日本人は簡素な部屋で雨の涼しさを味わう喜びを知っている。」と述べたそうです。芸術の中心地であるウイーンの貴族の言葉なので自信をもって誇っていいと思います。

この「感性」が豊かであることが皮肉にも弊害になってしまっているのです。名もなき農民ですら自然の中に美を感じることができるほど感性に優れているので、わざわざそれを言語化したり体系化したりする必要がなく感じて終わってしまうのです。これが「アートは感じるもの」という誤解につながっているのです。

2つ目は「アートは上手な人のもの」であるという誤解です。日本ではアーティストというと有名な人でなければ名乗れない雰囲気がありますが、欧米では気軽に絵を描く人がアーティストですと言っても特別な反応はないそうです。「アートは素晴らしいもの」というイメージが学校教育にも大きな影響を与えています。図工や音楽の時間では主に制作や演奏などの実践に時間を費やすことが多く、アートの歴史を学ぶことや鑑賞の時間に言語化する時間はほとんどありません。その結果、アートは上手な子だけのもので自分には関係ないものとなってしまうのです。

中世の哲学者パスカルは「人間は考える葦である」と言ったように、「アートは思考を促すもの」と考えればそこに上手も下手もないのですから、誰もが考えるアートに関わることができるようになるはずなのです。1980年代にニューヨークの近代美術館で子ども向けの美術鑑賞法が開発されました。「アートを通して正解のない問いに取り組む」というVTCの方法は近年は「VTS」として発展してビジネスパーソンにも注目されているのです。欧米では街の中心地にある劇場周辺のカフェ形式のレストランで観劇の感想を話すなどアートが生活の中心に位置づけられて街の活性化につながっているそうです。

また、所得が低い層にも演劇を楽しんでもらえるようにする政策によって日々の暮らしを前向きにとらえて貧困から脱け出すことにも貢献しているそうです。このように、アートに対する2つの誤解を解くことができれば日本人はもともと備えている感性を活かして新しいものの見方や考え方を身につけることができるのではないでしょうか?

1-3 アートと宗教

アートに限ったことではないのですが、今日の世界の共通ルールの多くは西洋中心に決められたものが多くそこにはキリスト教が大きな影響を及ぼしています。キリスト教は西洋文化の根底にあり2000年の歴史と20億人の信徒をもっています。だからこそ、キリスト教をはじめとする宗教への理解も必須の教養となるのです。

しかし、「宗教」もまた明治維新の後に翻訳された概念であることから、日本人にはどうにも馴染みのないものだと思ってしまうものです。世界の五大宗教といえば、ユダヤ教、キリスト教、イスラム教、ヒンドゥー教、仏教です。ユダヤ教、キリスト教、イスラム教は全知全能の唯一神を信仰する一神教です。そして、ユダヤ教の聖典をもとに生まれたものがキリスト教であり、ユダヤ教のヘブライ語聖書はキリスト教における旧約聖書のことなのです。

また、ユダヤ教がユダヤの民を救う民族宗教であるのに対して、キリスト教は全人類をキリスト教徒にするという考えのもと世界宗教になったのです。この世界宗教になっていく過程で布教のために用いられたのがアートなのです。

江戸時代の日本の識字率は世界一だったといわれていますが、欧米では庶民は字が読めなくてもいいという教育の格差が当たり前となっていました。聖書が読めるのは司祭などのエリートのみであることから絵画や音楽を通して教えを広めたことが今日の西洋アートにつながっているのです。これは、まさに現代のSNSです。文字が読めなくても絵画であれば「なんかすごい!」と感じることができるからです。宗教画を理解することができれば、その宗教を信仰している人たちがどのような思考パターンをもっているのかを理解することもできるようになります。

たとえば、キリスト教が一神教であるのに対してヒンドゥー教と仏教は多神教です。どちらもインドに起源をもつ宗教ですが仏教は主に東アジアの宗教となっています。多神教なので同じ宗教の中でも信じる神はちがって当たり前であり、だからといって相手を排斥するような争いになることもなく共存できています。

ちなみにキリスト教は異端者を迫害する血の歴史を長く繰り返してきており、それが現在の世界情勢を混沌化させている大きな要因でもあるのです!ユダヤ教やキリスト教の聖典とも共通する部分をもつのがイスラム教です。ムスリム(イスラム教の信徒)は現在15億人ともいわれており、発祥の地アラビアのみならずアジア、アフリカ、ヨーロッパにまで広がってきています。そのため、21世紀にさらに影響力を拡大させる宗教といえるかもしれません。しかし、キリスト教とちがってイスラム教はアートを活用する布教は行いませんでした。なぜなら、イスラム教は「偶像崇拝」を禁止しているからです。ユダヤ教やキリスト教も偶像崇拝は禁止しているのですがキリスト教はやめてしまいます。それが結果として世界宗教となるきっかけであり、多くの宗教画をはじめとするアートを生み出すことにもなっていくのですが…。

イスラム教では現在でも偶像崇拝を禁止しています。ただし、イスラムアートには素晴らしい幾何学文様があり、カリグラフィーの美しさは日本の書道と並ぶ卓越したものとなっているのです。アートの世界は長らく西洋が中心となって発展してきたのは事実です。その西洋アートの起源は古代ギリシアであることから、「ミロのビーナス」のような美しさこそ美の基準だという風潮が続いてきたといえます。それが白人至上主義と無関係であったとは思えないのですがどうでしょうか?古代ギリシアの美の基準こそがアジアやアフリカなどの有色人種への差別につながる―そのような仮説をもつことができるだけでも世界の見方は変わると思います。

そもそも、アートには「たった1つの理想の美」など存在しません。中世の西洋アートはイスラムの影響、18世紀のロココ様式は中国の影響、近代の印象派は日本の影響、そしてピカソはアフリカのアートの影響を受けているのです。どちらが良い悪いではなくお互いに影響され混ざりあいながら発展するのです。言語とはちがう伝達方法をもつアートだからこそ国境など存在しないのです。それでは、さまざまな地域や時代のアートを見ていきましょう。

2 西洋アートと民族性

2-1 地中海ヨーロッパ

現在では芸術の中心地といえばフランスであるというイメージがあるかもしれませんが、もともとはイタリアのローマこそがアートの中心地だったのです。もともとルネサンス以前の画家は「アーティスト」というより名もなき職人でした。しかし、ルネサンス以降つくり手の哲学が反映されるアーティストが誕生していくのです。そこに登場したのがダ・ヴィンチやミケランジェロ、ラファエロたちなのです。ルネサンスは「遠近法や明暗法の採用によるリアリティの探究」をもたらしました。「モナリザ」「システィーナ礼拝堂天井画」などはその典型といえるものです。(本チャンネルのモチーフ「アテナイの学堂」もこの時期の作品です)

古代ローマ帝国の伝統、カトリック教、ルネサンス、陽気な地中海の気質などこのようなイタリアを象徴するアートこそラファエロの「フランソワ1世の聖家族」です。

中心にいる幼子イエスが聖母マリアに手を伸ばし傍らでヨセフが優しく見つめる描写―自殺率がもっとも低い国の1つであり家族の絆の強く陽気なイタリアらしさが「フランソワ1世の聖家族」には如実にあらわれているといえるのではないでしょうか?

イベリア半島はキリスト教とイスラム教が争い合った地としても有名です。もともとはキリスト教の支配下にあったこの地域は711年にアラブ人に攻め込まれイスラム帝国の領土になったという歴史をもっています。15世紀の終わりにグラナダを奪還するまでの領土回復運動が「レコンキスタ」です。スペインの世界遺産アルハンブラ宮殿が美しいイスラム建築である理由の1つです。カトリックの国であるにもかかわらずスペインにはこのようなイスラム色が残るのです。ガウディのサグラダファミリアにもこのイスラムの多様性は影響しているといえます。

19世紀にフランスで活躍した画家ウジェーヌ・ドラクロワはロマン主義の中心人物です。ロマン主義は個人の内面や理想を描き出す画期的なものであり、当時の社会情勢を表現するというアーティストによるメッセージ発信の始まりを示します。ドラクロワの代表作が七月革命を描いた「民衆を導く自由の女神」とオスマン帝国による惨劇「キオス島の虐殺」です。

既存のレジームをくつがえそうとする意志や民族の対立を見事に描き出した傑作です。ロシアによるウクライナ信仰やパレスチナの紛争をどのように捉えるか―「民族の誇りとは何か?」という普遍的な問いをこの作品を通して感じることができます。そんなフランスの民族性は既存のものを疑うという姿勢にこそあるといえます。全てを疑った哲学者デカルトや民主主義を構想したルソーなどはその象徴といえます。それがフランス革命へとつながっていったことと無関係ではないでしょう。ルネサンスからフランス革命をへてフランスはアートの中心地としての地位を築きました。写実主義、印象派、表現主義、象徴主義などの潮流はほとんどパリがその発祥となります。社会情勢や労働者などのリアルな姿をありのままに描く「写実主義」も、自分が感じたことを表現する「印象派」も当時のアート界にとっては革新的なものでした。「睡蓮の池」のモネをはじめマネやルノワールなど有名どころがずらりと並びます。

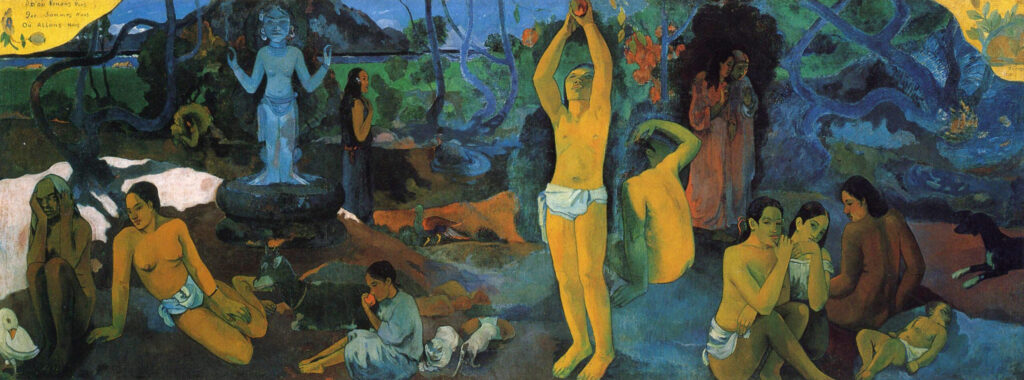

フランスを代表するアーティストでぜひ知っておきたい作品といえばポール・ゴーギャン。「我々はどこから来たのか 我々は何者か 我々はどこへ行くのか」でしょう。

ゴーギャンはもともと金融の世界で働きながら絵を描いていましたが、株式市場の暴落をきっかけにアーティストを目指すのことになりました。そして新たな創作のためにポリネシアを旅していた時に拠点をおいたのがタヒチでした。そこで少女と結婚して異文化に魅せられ自分の精神世界を描いた作品を残すのです。タイトルそのものが哲学的であり深淵な問いとなっているこの作品は右側から赤ん坊と母親、若者などの現役世代、老人などが描かれていることから生まれ、生きて、死にゆく姿が描かれていると言われています。歴史学者エマニュエル・トッドの著書『我々はどこから来たのか』のタイトルと装画にも引用されるなど答えのない謎解きにうってつけの作品だといえます。

2-2 北部ヨーロッパ

地中海が開放的で明るいのに対して北部ヨーロッパは慎重で重厚なのが特徴です。それはつまりカトリックとプロテスタントの対比であると考えることもできます。現在も続く北部ヨーロッパの勤勉さや緻密さはプロテスタントの系譜であるといえます。

17世紀以降オーストリアを中心とするドイツ語圏では偉大な音楽家―バッハ、ハイドン、モーツァルト、ベートーヴェンなどが登場しました。モーツァルトの「レクイエム」やバッハの「マタイ受難曲」など、彼らの音楽も聖書にインスピレーションをえてうまれたものが多いといえます。このように北部では絵画よりも音楽が発展していたのですがその原因こそ宗教改革です。

反カトリックの運動であるプロテスタントでは華美な装飾や宗教アートは避けられました。しかしドイツの思想や哲学のことを「深い森」と敬意をもって形容するようにカント、ヘーゲル、ニーチェ、ハイデガーのような偉大な哲学者が登場するのもドイツです。そんなドイツ的な音楽家の中でも知っておきたいのがオーストリアのワーグナーです。ワーグナーは神話と哲学や演劇と音楽を合わせた楽劇とよばれるオペラを確立させました。「ワルキューレ」など壮大で劇的な楽曲は映画やゲームに多大な影響を与えています。そんなワーグナーに心酔したのがナチスドイツのアドルフ・ヒトラーです。ユダヤ人のことを批判していたワーグナーの音楽はヒトラーによって「ドイツ人のための強い国家」というプロパガンダに利用されました。

ドイツより北のオランダからはレンブラントやフェルメールが登場します。ヨハネス・フェルメールは市民社会を体現する存在のアーティストです。北方のモナリザとよばれる「真珠の耳飾りの少女」のように、フェルメールといえば女性像という印象をもつ方も多いことでしょう。「手紙を書く女」からはプロテスタントの女性の識字率の高さがうかがえ、当時のオランダが他国と比べて女性の地位が高かったことが物語られているといえます。

オランダといえば東インド会社による交易や世界初の株式会社を誕生させた国です。大国にはさまれた小国であるがゆえにグローバル思考をもつのもオランダの特徴です。フェルメールのような先見性とダイバーシティの広がりやすい雰囲気のあるオランダ、この国のアートにこそ新しい時代を読み解くヒントが隠されているのかもしれません。

カトリックを離脱したがゆえに絵画が発展しなかったもう1つの大国がイギリスです。複雑な権力闘争のはてにイギリス国教会へとなった際に多くの宗教画を破壊したのです。そのため、イギリスでは宗教画のかわりに田園などの風景画や風俗画が発展します。また、天才ウィリアム・シェイクスピアの出現が文学や演劇を発展させた要因でもあります。ビアトリクス・ポターの「ピーターラビットのおはなし」はイギリスを象徴する作品です。

6 まとめ

今回は「アートに関心があるけどよくわからない」について考えました。動画の中では紹介することができなかったこともまだまだありますので、ぜひ本書を手に取って「ゼロから始める芸術生活」をスタートさせてみてください。

「哲学は何の役にも立たない」と思われがちですが、現代社会を生き抜くためのヒントが哲学の中にはたくさんあるのです。他者に対する想像力の欠如が戦争を生み出すのであれば、アートを通して共感する力を高めることで平和の実現につながる可能性もあるのです。言葉による論争では解決できないことが多い現代の複雑化した諸問題も、「アートの多様性」が「人類の共通性」という共感をもたらすことになるかもしれません。本日の旅はここまでです、ありがとうございました。

コメント