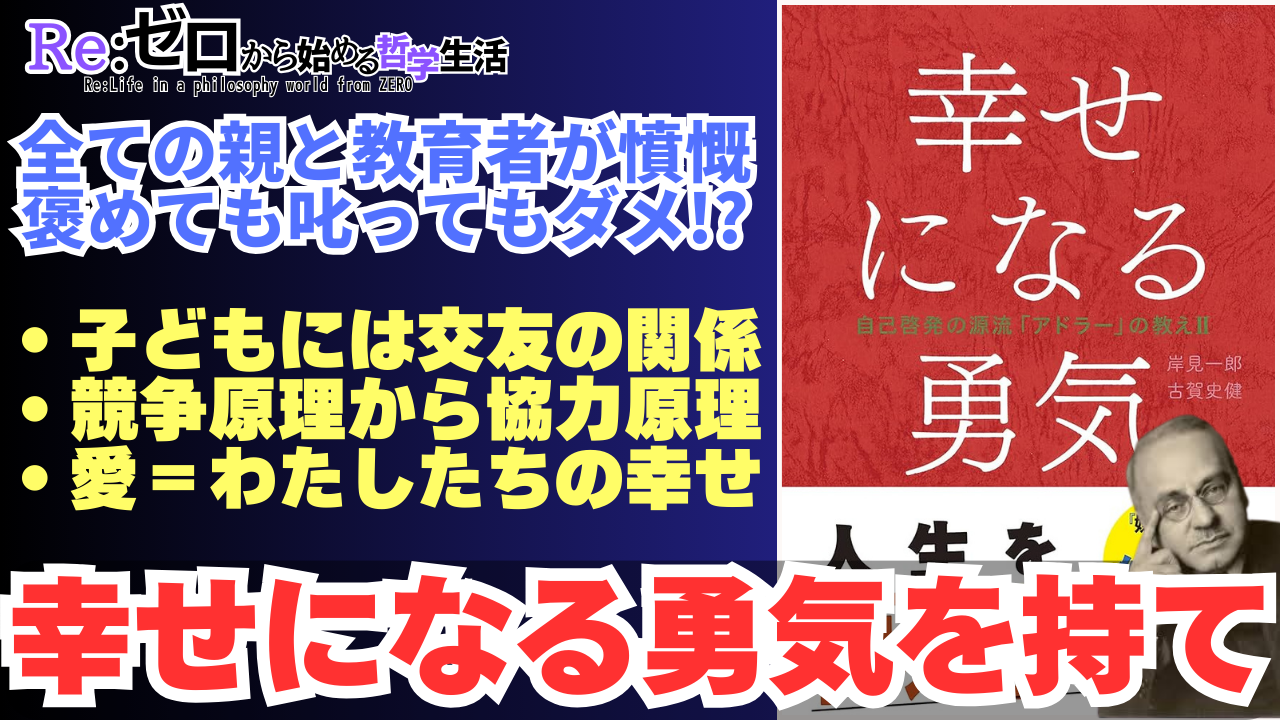

今回は「自己啓発の源流-アドラー心理学の教え②-」について解説したいと思います。参考文献は『幸せになる勇気』(著者:岸見一郎さん・古賀史健さん)です。

前作「嫌われる勇気」の最後に迷える青年は哲人に対して友人として訪れますと言いました。あれから3年の月日が流れ、青年は再びあの哲人のもとを訪れるのですが、なんとその目的は「アドラー心理学を捨てるか否か」を相談しに来たのです!

青年はアドラー心理学を学んだことがきっかけで母校の教師になっていました。しかし、青年はそこでアドラー心理学に失望して哲人のもとに帰ってきたのです。なぜなら「褒めても叱ってもいけない」というアドラー心理学をそのまま実践したことで、青年はそれがいかに机上の空論であったのかをまざまざと実感することになったからです(先生が褒めもせず叱りもしなかったらどうなるか誰でも想像できると思います…)。

これに対して、哲人は「人生における最大の選択をしていない」からであると答えました。それこそが、本書の結論となっていますのでぜひ最後までじっくりご視聴ください。

アドラー心理学のいくつかの用語については前回の動画で解説しています。今回はそれを前提に話を進めていますのでぜひ前回の動画を先にご視聴ください。

実は、アドラー心理学ほど誤解は容易でも理解はむずかしい思想はありません。そのため、アドラー心理学を実践した青年は絶望して哲人のもとを再訪するのです。前作『嫌われる勇気』がアドラー心理学の入門書にして決定版ともいえる地図だとすれば、本作『幸せになる勇気』はアドラーの思想を実践して幸福への道を歩くためのコンパスです。ぜひ、迷える青年がどのようにして幸福への道を歩みだすのか注目してみてください。

動画では全てを紹介することはできませんので、ぜひ本書を実際に読んでみてください。忙しくて読書をする時間がないという方はAmazonのaudibleをご利用ください。このチャンネルでは哲学と宗教の補助線で世界を新しく捉え直すヒントを紹介しています。いろいろな分野の内容を網羅しているのでぜひ高評価&ハイプでの応援をお願いします。

1 すべては尊敬から始まる

アドラー心理学は反証の可能性をもたないという意味では厳密な科学ではないといえます。しかし、アドラー心理学はギリシア哲学と同一線上にある思想(哲学)だといえるのです。なぜなら、アドラー自身が心理学者である前にひとりの哲学者でもあるからです。

では、アドラー心理学は宗教なのでしょうか?本書において、哲学と宗教の出発点はどちらも同じ問い―私たちはどこにいるのか、どこからきたのか、どう生きればいいのか?から始まりました。しかし、両者の最大の相違点は物語の有無にあります。宗教は物語によって世界を説明します(神は物語の主人公になる)が、哲学は物語のない(主人公のいない)抽象の概念によって世界のことを説明します。

問いの先に答えのようなものを聞いた時に、歩くのをやめることが「宗教」であり、永遠に歩き続けることが「哲学」でもあります。いつまでたっても「知らない」からこそ歩き続ける態度が問われているということです(まさに、ソクラテスの「無知の知」が思い出されることでしょう)。

だからこそ、今日もみなさんと一緒に歩き続けていこうと思っています。アドラー心理学では「課題の分離」が最も重要な概念の1つでした。これは、自分の課題と他者の課題を切り分けて考えることであり、アドラーは課題の分離をすることができれば対人関係の悩みはなくなると言いました。

しかし、教育者たちはアドラーについて語る時にある疑問が出てくるはずです。「勉強は子どもの課題であるのだから、教育という介入をしてはいけないのではないか?」これに対して、アドラーは「教育の目標は自立であり、教育は援助である」と言うのです。なぜなら、他者がいて世界が成り立っている以上は人間としての在り方を理解すること―すなわち、「わたし」を知り「あなた」を知るという「人間知」が必要なのです。

アドラー心理学の目標は行動面と心理面に分けられるのですが、行動面では「自立すること」と「社会と調和して暮らせること」の2つ、心理面では「わたしには能力がある」と「人々はわたしの仲間である」という意識です。

教育は強制的な介入ではなく、自立を促すための援助でなければならないのです。そのための第一歩は、教える側の人間が教えられる側の人間のことを尊敬することです。アドラーと同時代を生きた心理学者エーリッヒ・フロムは次のように言いました。「尊敬とは人間の姿をありのままに見て、唯一無二の存在であることを知る能力である」

目の前の他者に対して条件をつけて変えようとか操作しようとか思うのではなく、ありのままのその人を認めるところから他者に対する尊敬は始まります。人間はありのままの自分を受け入れてもらえた時に初めて勇気をもつことができるのです。

ただし、そこで問題行動を起こす生徒が変わるかどうかは相手の課題となります。アドラー心理学では水辺まで連れていくことはできても、水を飲ませることはできません。どんなに優れた教育者が対峙しても相手が変化する保証はどこにもないのです。それでもなお、だからこそ教育者がはじめの一歩を踏み出さなければいけないのです。

この世界にはいかなる権力者でも強制することができないものに尊敬と愛があります。教育者は命令によって子どもたちを従わせることはできるかもしれませんが、それは権力に服従しているだけでそこには尊敬など微塵のかけらも存在しないのです。

教育者が尊敬を示すためにするべきことは、他者の関心に関心を寄せるということです。アドラーは「他者の目で見て、他者の耳で聞き、他者の心で感じること」と言いました。教育者が自分の目で見て、耳で聞き、心で感じれば下劣で品性のないものかもしれませんが、子どもたちの心がどのように感じているのかを考えてみるのです。

アドラー心理学では、もし私が相手と同じ心をもったら?と考えることを共感といいます。(同じ気持ちだと言うのは「同調」であって他者に寄りそう「共感」ではありません)。教育者は子どもたちを見下すのでも媚びを売るのでもなく対等な存在として接するのです。そして、子どもたちに「尊敬にもとづく人間関係」を教えてあげるようにするのです。教育に限らずあらゆる対人関係の第一歩は、相手を尊敬して尊敬を学んでもらうことです。

2 なぜ叱ってはいけないのか

もし、学校でさまざまなトラブルが起きたとしても、それを放置することがアドラー心理学だと勘違いしている人もいることでしょう。アドラーの主張は法やルールを無視するものではないものの、そのルールが民主的な手続きによってつくられたものであるべきだということです。

民主主義国家の主権はもちろん国民にあります(国民主権)。そこでは、主権者である国民が合意にもとづいてルールを制定して、平等に適用されるからこそ能動的に「わたしたちのルール」を守ることができます。

学級という国家も同じように、主権者は教育者ではなく子どもたちにあります。そのため、学級のルールは主権者である子どもたちによって制定されなければなりません。この原則を忘れた教育者は知らず知らずのうちに独裁制を採用しているのです。つまり、学級が荒れてしまうのは子どもや教師の資質に問題があるのではなく、そこが腐敗した独裁国家になっているからなのです。

アドラー心理学では賞罰(褒めることや叱ること)を明確に否定しています。まずは、叱ることについて考えてみたいと思います。子どもたちがよくないことをした場合に考えられるのは「知らなかった」という可能性です。それが危険なことだと知らない、それが迷惑なことだと知らないだけかもしれないのです。そうであるならば、教育者がするべきことは叱責ではなく教えるということになります。

では、それがよくないことだとわかったうえで(叱られるとわかっていながら)、それでもなお確信犯のように問題行動を起こすのはどういうことなのでしょうか?。アドラー心理学ではそこに隠された「目的」を5つの段階に分けて考えています(これは次第にエスカレートしていくという意味であり早めの対処が必要ということです)。

問題行動の第1段階は「賞賛の要求」です。その目的は「ほめてもらうこと」「共同体のなかで特権的な地位をえること」にあります。そのため、このような人たちは褒めてくれる人がいなければ適切な行動をせず、罰を与える人がいなければ不適切な行動をするというライフスタイルを身につけるのです。

だからこそ、「いい子」の行為にだけ注目するのではなく目的を見る必要があるのです。そして、特別でなくても価値ある存在であるということを尊敬を示すことで教えるのです。

問題行動の第2段階は「注目喚起」です。その目的は「ほめられなくてもいいから目立とうとすること」にあります。これは悪いことをしたいのではなく、共同体の中に特権的な地位や居場所がほしいのです。具体的にはちょっとしたいたずらによって注目をえようとしていきます。消極的な子どもであれば「できない子」として振る舞うことで注目を集めることもあります。

ただし、ここまでの段階であれば尊敬によって特別である必要はないと伝えればすみます。

問題行動の第3段階は「権力争い」であり、ここから対処は難しくなっていきます。誰にも従わずに戦いを挑んで勝利することによって特権的な地位をえようとするのです。これはまさに「反抗」といえるもので、たとえば悪口で挑発することや癇癪を起こすこと、万引きや喫煙に走ること、または消極的な子どもの場合は不従順という選択をします。

多くの親や教育者はこの段階で怒りにまかせて叱責という手段を選んでしまいます。ところが、これはむしろ相手が望んだ結果(相手の土俵に立ってしまった)であり、相手はますます(あるいは嬉々として)反抗してくることになるでしょう。

対策としては、法に触れる問題であるならば法に従った対処が必要です。それ以外の場合はすぐに相手の土俵から降りるようにしなければなりません。では、放置すればいいのかといえば…その答えは5つ目までを聞けばわかります。

問題行動の第4段階は「復讐」です。反抗しても勝利することができない(特権的な地位をえられない)場合は復讐をするのです第1段階から第3段階まではいずれも「もっと私を尊重してほしい」という請求でした。ところが、それがかなわないとわかると一転して憎しみ―愛の復讐を始めるのです。

第4段階では「憎まれること」によって注目されようという目的がそこにあります。そのため、第3段階のように正々堂々と戦いを挑んでこれば無視もできるのですが、この場合はひたすら相手が嫌がる悪いことをするので無視することもできないのです。

たとえば、ストーカー行為や自傷行為、引きこもりなどがその一例にあげられています。自らを傷つけることで「こんな自分になってしまったのはお前のせいだ」と訴えるのです。もし、そのような子どもがいたのであれば、教育者にできることは何もありません。なぜなら、その目的は「あなたへの復讐」だからです。手を差しのべようとするほど復讐の機会がきたとばかりにエスカレートしてしまいます。そのため、利害関係のない第三者(ほかの教師や外部の専門家)を頼るしかありません。

そして、問題行動の第5段階は「無能の証明」です。あらゆることをやってもうまくいかない経験をしてしまった場合、「これ以上わたしに期待しないでほしい」という思いが無能の証明につながっていきます。できるかもしれないと思いがんばって失敗するくらいなら、最初からできるはずがないとあきらめてしまう方が楽だということです。なにごとにも無気力になってどんなことにも取り組もうとしなくなり、やがては「愚者としてのわたし」を本当に信じこむようになっていくのです。

この段階にいる人たちの願いは「期待しないでほしい」「見捨ててほしい」となります。そのため、教育者にできることはないばかりか、専門家でも援助は困難なのです。では、教育者にできることは何もないのでしょうか?実は問題行動の大半が第3段階までのことなので、ここで踏み留まらせることが大切です。

ただし、だからといって「叱る」ことは教育上の少しも有効性をもちえない行為なのです。そもそも、私たちは言語によってコミュニケーションを行っていますが、その目的は合意の形成なのです(意思の伝達はその入り口にすぎません)。ところが、言語による合意形成はとても時間と手間がかかるだけではなく、費やされるコストの割には即効性や確実性があまりに少ないものです。そのため、合意形成にうんざりした人たちがとる最後の手段こそが暴力となるのです。

暴力は低コストで相手を屈服することができる安直なコミュニケーション手段といえます。これは、道徳的に許されないというよりも、そもそも人間として未熟であると考えるのです。暴力を選択した「原因」をあげていけばどんなことでもありえますがそんなことは関係なく、そもそも暴力の「目的」は1つしかないのだから考えるべきは「これから」なのです。暴力とまではいかなくても大きな声を出すことや泣くことを通して、自分の主張を通そうとする行為も低コストの暴力的なコミュニケーションだといえます。

つまり、「叱る」のは言葉でコミュニケーションをすることを諦めた時の手段なのです。アドラーは子どもたちが問題行動を起こした時に教育者がするべきこととして、「裁判官の立場を放棄せよ」と語っています。教育者の仕事は法と秩序を守ることではなく、目の前の子どもを教育することです。

もちろん、現場をわかっていない者の戯言だと感じることも多いかと思います。しかし、アドラー心理学では「悪いあの人」や「かわいそうなわたし」の話ではなく、「これからどうするのか」を考えることにのみ価値を置いています。現場という「悪いあの人」やそこで翻弄される「かわいそうなわたし」、このような考えではいつまでも勇気をもって「これから」を考えることはできないのです。

イマヌエル・カントは自立について次のように語っています。「未成年の状態にあるのは理性が欠けているのではない。他者の指示を仰がないと自分の理性を使う決意も勇気も持てないからなのだ。つまり、人間は自らの責任において未成年の状態にとどまっていることになる。」

能力が足りないのではなく、能力を使う勇気が足りないから未成年の状態にあるのです。なぜ、私たちが自ら自立を拒絶するのかといえばその方が楽だからです。しかも、大人たちは自立がいかに危険なことかを吹聴して未成年の状態に置こうとします。なぜなら、教育者は自立されることを恐れているので支配下に置いておきたいからです。

子どもと「縦の関係」を築いているならば自立されると対等な関係になってしまいます。それだけでなく、子どもの責任を回避するために無難な道ばかりを歩かせてしまいます。カウンセラーは相談者を「依存」と「無責任」の地位に置かないことに注意するそうです(先生のおかげで回復した、というのは自分では何もできないと同義で解決にならない!)。

教育者もこれと同じように考える必要があるのです。子どもたちからの感謝を期待するのではなく、自立に貢献できたという感覚―教育者はそのような貢献感の中に幸せを見出すことが何より大切なのです。

前回の動画でも解説したように、幸福の本質は共同体への貢献感しかないのです。では、具体的にどうすれば「依存」や「無責任」ではなく「自立」を促せるのか?たとえば、何か聞かれたら「自分で決めればいい」と教えてあげることです。日々の行い(自分の人生)はすべて自分で決めていくべきことだということ、そして、判断するときには必要な知識や経験があれば提供することが教育者の使命です。

たしかに、失敗することもあるでしょうがその責任は子どもがとるのです(課題の分離)。これは「放置」ではなく「援助」なのです。教育者は子どもの決断を尊重すること、いつでも援助する用意があることを伝えるのです。そうすれば、たとえ失敗したとしても「自分で選んだ」という事実を学ぶことができます。

3 なぜ褒めてはいけないのか

民主主義が確立されていない独裁国家(あるいは学級)では、あらゆるルールがリーダー(教育者)に委ねられていることになります。しかし、独裁的なリーダーであっても意外と熱烈な支持を受けていることもあります。

その大きな理由は(カリスマ性ではなく)苛烈な賞罰があるからなのです。そのため、リーダーの人格や思想を支持しているのではなく、ほめられることや叱られないことを目的にして従っているだけなのです。すると、このような共同体ではいずれ競争原理に支配されていくことになるのです。

あの子よりも褒められたい、あの子のように叱られたくない…このように考えた結果、他者は全て敵であるというライフスタイルを選んでしまうのです。

もちろん、ライバルの存在が有意義なことはありますが競争する必要はないのです。ライバルがいることで励みになったり心強く感じたりすることは問題ありませんが、勝とうとした瞬間からライバルの存在は打倒するべき敵となってしまうのです。その結果、場合によっては妨害や不正行為をすることがあるかもしれません。

もし、自分が敗ければライバルの勝利を祝福できず嫉妬や劣等感にも苦しむことでしょう。だからこそ、共同体には賞罰や競争をもちこまない民主主義の原則―すなわち競争原理ではなく「協力原理」が必要になるのです。

競争原理における他者は敵でしたが、協力原理における他者は仲間となります。そうすれば、他者は全て仲間であるというライフスタイルを選ぶことができるはずです。

教育者に求められるのは、問題行動を起こす個人に目を向けるのではなく、問題行動が起きる共同体の病(競争原理)に目を向けなければいけません。そして、個人ではなく共同体そのものを治療すると考えるのです。競争原理の行きつく先が「縦の関係」であるいっぽう、協力原理は「横の関係」を築きます。そのため、アドラー心理学は「横の関係」に基づく「民主主義の心理学」だといえるのです。

アドラー心理学では、子どもは例外なく劣等感を抱えながら生きていると考えます。なぜなら、人間だけが心の発達と身体の発達にずれが生じているので、子どもは心で「やりたい」と思うことと体で「できること」にギャップができるのです。そのため、この無力感(自らの不完全さ)を経験する子どもは劣等感を抱いてしまうのです。

もちろん、この弱さを抱えていたからこそ共同体を形成して、そこで協力関係を築くことで地上の覇者にまでのぼりつめたことは間違いありません。しかし、だからこそ私たちは孤立することを何よりもおそれるのです。弱さゆえにひとりでは生きていけないことがわかっているから、私たちは他者とのつながりや居場所を求めてしまう生き物なのです。

つまり、全ての人にはもともと共同体感覚が内在しているはずであり、それこそが人間のアイデンティティと深く結びついていることになるのです。

アドラー心理学では人間の最も根源的な欲求を「所属感」だと考えられています。(孤立したくない、ここは自分がいることのできる居場所だと思いたい…)。この所属感をもつために私たちは「特別な地位」をえようとしてしまうのですこのとき、承認によってしか自分の価値を認められない(ほめられたい)人は、人生の最後の瞬間までほめられることを求め続けることになります(承認に終わりはない)。だからこそ、他者からの承認ではなく自らの意思で自らを承認するしかないのです。

「わたし」の価値を他人に決められるのが依存であるのに対して、「わたし」の価値を自らが決定することこそが「自立」なのです。自分に自信がないから承認を求めるというのは「ふつうである勇気」が足りないだけです。特別なあなたでなくてもいい、平凡なあなたであっても居場所はここにあるはずなのです。人とちがうことに価値があるのではなく、「わたしであること」に価値を置いてください。

ここまでの話を聞いても「それは理想論であって現実には不可能である」と思いますよね?しかし、アドラーは教育者でありカウンセラーでもありました。アドラーは重度の精神障害者を治療したときに「ひとりの友人」として向き合ったのです。だからこそ、教育者であれば子どもたちに「ひとりの友人」として向き合うべきなのです。教育者は人生のタスク(仕事、交友、愛)の中で「仕事」として向き合うのではなく、子どもたちと「交友」の関係を築いていかなければならなかったのです。

4 わかり合えないからこそ信じる

アドラー心理学ではひとりの個人が社会で生きていくにあたって、直面せざるをえない課題のことを「人生のタスク」(仕事、交友、愛)と呼んでいます。ここで、仕事のタスク言った場合は「労働すること」の課題ではなく、労働をする上での対人関係のタスクであるというところが大切です(行為ではなく関係)。つまり、「仕事の関係」「交友の関係」「愛の関係」という意味で捉えるべきなのです。

なぜなら、「すべての悩みは対人関係の悩みである」ことに起因するからです。しかし、すべての対人関係を解消してひとりで閉じこもればいいわけでもありません。そこには、「すべての喜びもまた対人関係の喜びである」という幸福の定義があるのです。

では、なぜアドラーはカウンセリングの時に「交友」の関係を築こうとしたのでしょうか?そもそも、「交友」とはただの友人関係のことではありません。友人ではなかったとしても交友の関係を結ぶことはできるのです。

なぜなら、「仕事の関係」は信用の関係であり、「交友」の関係は信頼の関係だからです。信用とは条件をつけて信じることであり、信頼とは条件をつけないで信じることでした。その意味で、仕事の関係は仕事という利害によって結ばれたものだといえます。わたしたちは生きていくために仕事をしなければいけない環境に置かれています。人類はその中で分業という働き方を手に入れたことで地上の覇者にまでのぼりつめました。あらゆる仕事を成立させるためには善悪ではなく他者を信用しなければいけないのです。

しかし、交友の関係には利害もなく強制されることもないので交友する理由はないのです。だからこそ、交友の関係を結ぶ時は条件なくその人そのものを信頼することになります。教育の目標は「自立」であり、教育者の仕事は「自立に向けた援助」(尊敬)でしたよね。

エーリッヒ・フロムは尊敬について「ありのままのその人を見ること」であって、「その人がその人であることに価値を置くこと」であると言いました。つまり、尊敬をする(ありのままを信じる)ためには「信頼」でなければいけないのです。他者のことを信頼できるか否かは、他者のことを尊敬できるか否かにかかっています。

以上のことから、教育者は信用をもとにした「仕事の関係」ではなく、信頼(尊敬)をもとにした「交友の関係」を築いていかなければいけないのです。たとえば、教育者(親)が子どものためと思ってあれこれ注意をするときに、それが正論であっても届かないばかりか反発されることも多いでしょう。その理由は、教育者(親)が子どものことを信頼していないからなのです。

では、相手が自分のことを騙そうとしている、嘘をついている時でも可能なのでしょうか?信じるとは盲目的に鵜呑みにするということではありません。思想信条や語る言葉について疑うことや判断を保留することは悪いことではないのです。その上で、例えその人が嘘をついたとしても、嘘をついてしまうその人ごと信じるのです(そのまま鵜呑みにするという受動的な行為ではなく能動的な行為であるということです)。

なぜなら、わたしのことを信じてと言っても、それを決めるのは相手の課題です。だからこそ、自分にできることは先に相手のことを信じることしかありません。相手が信じてくれるかわからなくても信じ続けるというのが無条件ということです。私たちはお互いにわかり合えない存在だからこそ信じるしかないのです。

アドラーがフロイトの元を離れ独自の個人心理学を提唱したのは1913年のことでした。翌年に第一次世界大戦が始まると44歳だったアドラーは軍医として従軍しました。アドラーにとって軍医としての任務は苦渋に満ちたものだったといわれています。このとき、原因論に立脚したフロイトの心理学では「死の欲動」が提唱されました。そのような衝動があると考えなければ世界大戦という悲劇を説明できなかったのです。

しかし、目的論に立脚したアドラーは「どうすれば戦争を止められるか」を考えました。アドラーは人間が殺人や戦争を希求する存在ではなく他者を仲間であると思う意識―共同体感覚を育てることができれば悲劇を防ぐことができると信じたのです。(そのため、非科学的だとして批判され多くの仲間を失うことになりました)。

「誰かが始めなければならない。ほかの人のことはあなたには関係ない。あなたが始めるべきだ。」アドラーは共同体感覚について問われた時にこう言いました。世界平和のために何かをするのではなく、まずは目の前の人を信頼してください。そこから始めるしかないのであって、そこからしか何も始まらないのです。

お金をあげることができるのはお金に余裕がある人にしかできないことですよね。何かを与えることができるのは手元にそれだけのたくわえがある人だけなのです。その反対に「与えてもらう」ことばかりを考えている人は、金銭的に困窮しているのではなく心が困窮しているような状態だといえるでしょう。「与えてもらう」ことを待つのではなく与えるからこそ与えられると考えるのです。これが「仕事の関係」「交友の関係」に続くアドラー心理学の最終関門―「愛の関係」を理解することにつながっていくのです。

5 人生の主語が変わる

「愛」という言葉を考えるときに思い当たるものとしては、観念的神の愛(相手のことを神格化)や本能的な動物の愛(性の衝動)などがあります。しかし、神でも動物でもない「人間の愛」をアドラーは考えました。

常識へのアンチテーゼを提唱したアドラーの出した結論は「愛とは純粋かつ自然的な機能ではない」というものでした。つまり、意思の力によってゼロから築き上げるものだからこそ愛のタスクは困難なのです(これに向き合えないからこそ運命や本能という言葉で片付けようとしてしまうのです)。

アドラー心理学では「落ちる恋」は本質的に物欲と同じであると考えられています。お店の前でほしいあの商品に目を奪われたのと同じで所有と征服をしたいだけなのです。多くの人はシンデレラが王子様と結婚するまでの物語に注目しているのに対して、アドラー心理学では映画のエンドロールが終わった後の関係に注目しているのです。

アドラーは多くの恋愛相談を受けたと言われていますが、そこで説いたのは「愛される技術」ではなく「愛する技術」でした。たしかに、愛されることは難しいかもしれませんが、愛することはその何倍も難しいのです。多くの人が愛は「技術」の問題ではなく「対象」の問題―つまり、出会うことが難しいのであってそれが叶えば愛することは簡単だと思っています。

しかし、アドラーは愛の定義について以下のように言っています。「愛はふたりで成し遂げる課題であるが、私たちはそのための技術を学んでいない」

歩けるようになることや学問を理解することは「ひとりで成し遂げる課題」であり、みんなといっしょに仕事することは「仲間と成し遂げる課題」だといえます。私たちはこの2つについては家庭や学校で学ぶことができていると言えますが、実は「ふたりで成し遂げる課題」についてはどこでも学んでこなかったのです。私たちは「ふたり」で幸福を成し遂げるようにする必要があるのです。

アドラー心理学では、「幸福とは貢献感である」と前回の動画でも解説しました。仕事の関係や交友の関係を通して誰かの役に立っていると感じることができれば、それ以上は何も求める必要はなくそこにこそ幸福があるのです。

つまり、私たちは仕事の中で「わたしの幸せ」(利己心)を追求して、交友の中で「あなたの幸せ」(利他心)を追求することで関係を築いていきました。これらに対して、愛の関係では「わたしたちの幸せ」を追求することになるのです。

アドラー心理学では、「わたし」や「あなた」よりも「わたしたち」を大切にしています。「わたし」だけを優先するのでも、「あなた」だけを幸せにすることに満足するのでもなく、「わたしたち」というふたりが幸せでなければ意味がないと考えるようにするのです。アドラーの語る本当の愛を知ることができたとき、生まれてからずっと人生の主語であった「わたし」が「わたしたち」に変わります。つまり、幸福な人生を生きるためには、「わたし」が消えてなくなるべきだということです。

私たちが幼児の時は「世界の中心」に君臨していると考えることができます。昼夜を問わず気にかけてさまざまなお世話をしてくれることでしょう。アドラーは、この独裁者のような圧倒的な力の源泉が「弱さ」にあると断言しました。子どもは「弱さ」によって大人たちを支配するという黄金時代を経験するのです。

「弱さ」とは対人関係を考える時におそろしく強力な武器となります。そのため、大人になっても自分の弱さ(不幸やトラウマのような原因論)を武器として、他者をコントロールしようと目論んでいる人が出てきます。アドラーはそのような大人のことを「甘やかされた子ども」として断じました。

たしかに、幼児は身体の劣等性から生きるために世界の中心に君臨する必要があります。しかし、いつまでも世界の中心に君臨することはできないのです!どこかで、わたしは世界の一部であることを受け入れなければいけません。

アドラーが重視する教育の目標とは「自立」であると言いましたが、そこには「自己中心性からの脱却」という意味が込められているのです。私たちは愛によってはじめて「わたし」から解放されて、自立を通してほんとうの意味での世界を受け入れることができるようになるのです。それは人生の主語を「わたしたち」に変えることであり、たったふたりから始まった「わたしたち」がやがて共同体全体にまで広がっていくのです。それこそが、アドラーの提唱する「共同体感覚」なのです。

エーリッヒ・フロムは「人は意識のうえでは愛されないことを恐れているが、ほんとうは無意識の中で愛することを恐れている」と語りました。そして、相手が自分のことをどう思っているかなど関係なしにただ愛すると言いました。

アドラーは「運命の人はいない」と断言しました。運命の人とはすべての候補者を排除するための幻想であるとしたのです。「出会いがない」と言う人は「この人ではない」と理由をつけて、ありもしない理想を持ち出しあらゆる候補者を排除(関係から逃げている)だけなのです。

誰かとの出会いに運命を感じることはあるかもしれませんが、それは運命だと信じることを決意しただけにすぎません。つまり、運命の人がいるのではなく、運命とは自らの手でつくりあげるものなのです。

私たちは運命の下僕になる(運命の人を求める)ではなく、運命の主人になる(運命といえる関係を築き上げる)必要があるのです。愛するためには大きな責任が伴うのです。花が好きだと言いながらすぐに花を枯らしてしまう人がいたとします。水やりをせずに見栄えのいいところに置くだけ…これでは花を愛しているとはいえません。

対人関係もこれと同じであると考えることができます。わずかな信念しか持っていなければわずかにしか愛することはできないのです。この信念とは、アドラー心理学における「勇気」と言い換えることができるでしょう。わずかな勇気しか持っていないからこそ、わずかにしか愛することができないのです。

いま、他者から愛されるライフスタイルではなく、愛することで自立しなければいけません。そして、主語を「わたし」から「わたしたち」へ変えることで共同体感覚に辿り着くのです。「愛する勇気」こそが「幸せになる勇気」なのです。

6 まとめ

今回の動画は「自己啓発の源流-アドラー心理学の教え-」について解説してきました。本書の中では最後に「世界はシンプルである」という何度も出てきた言葉に続いて、「ただし、シンプルであり続けることは難しい」と語られています。アドラー心理学を学ぶだけで人生が変わるわけではないのです。

たしかに、それは最初の一歩であるものの、本当に大切なことは「歩み続ける勇気」です。だからこそ、アドラーの思想をそのまま継承するのではなく更新してほしいのです。アドラーはアカデミズムの中で教科書に残り続けることよりも、世界の人々のコモンセンスとして生き続けることを希望していたとされています。

アドラー心理学は宗教のような永久不変の聖典ではなく、ひとつの哲学思想なのです。私たちの時間が有限である以上、すべての対人関係は必ず「別れ」を前提としています。そのため、私たちは「別れる」ために「出会う」ということです。だからこそ、私たちにできるのは「最良の別れ」に向けた不断の努力をすることだけです。

「この人と過ごした時間は間違いではなかった」と思えるように、すべての人との関係をこれからも築いていきたいと思います。ぜひ、『嫌われる勇気』という地図と『幸せになる勇気』というコンパスをもってこれからもいっしょに幸福になるための道を歩いていきましょう。

私もみなさんの人生に「哲学と宗教の補助線」を引くことでその手助けができたら幸いです。そんな動画をこれからも制作していきますので、ぜひチャンネル登録をしてお待ち下さい。

コメント