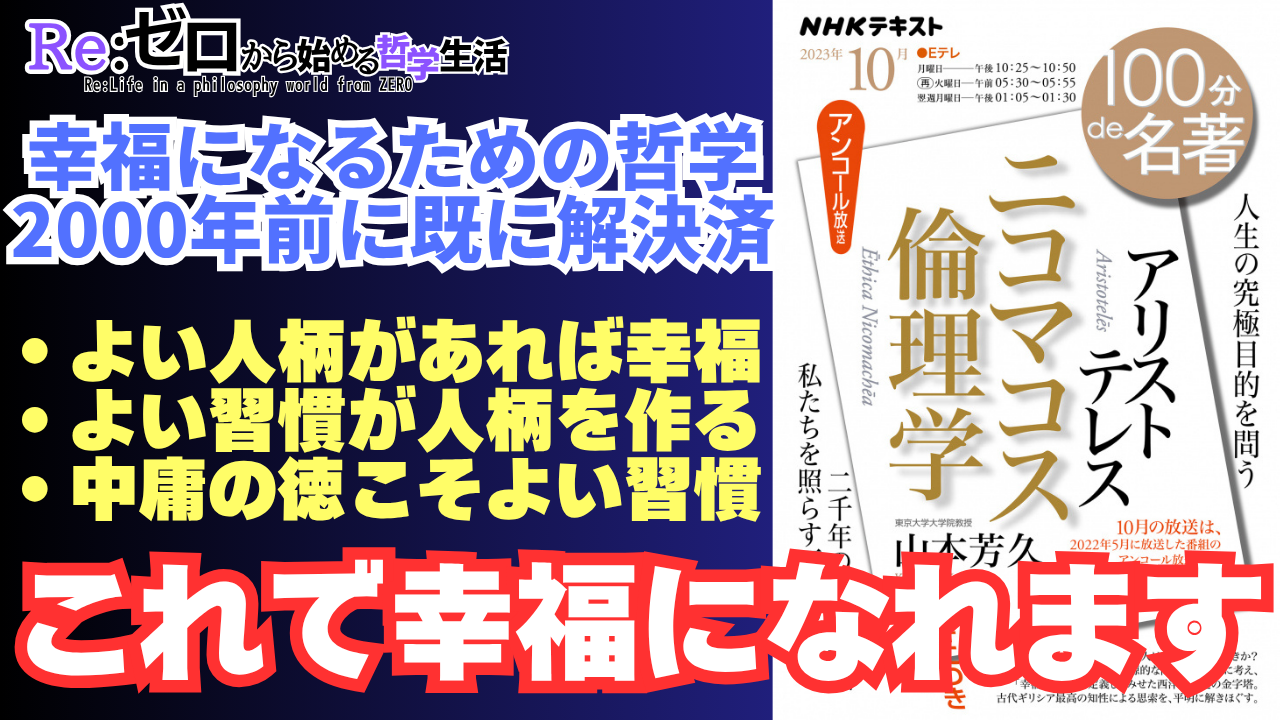

今回はRe:ゼロから始める哲学生活「幸福な人生を見つける方法」について解説します。参考文献は『100分de名著:ニコマコス倫理学』(著者:山本芳久さん)です。

古代ギリシアの時代にあらゆる学問を体系化したことから、「万学の祖」とよばれる哲学者アリストテレスのことをご存じでしょうか?偉大な哲学者といえばカントやヘーゲルをあげる方もいるかと思いますが、2人が100年単位の哲学者であるならばアリストテレスは1000年単位の哲学者です。なぜなら、紀元前4世紀の古代ギリシアの哲学者アリストテレスの思想は、1000年後の中世の哲学はおろか2000年後の現代にまで影響を及ぼしているのです。 アリストテレスが万学の祖といわれる理由はあらゆる学問―「理論的学」「実践的学」「制作的学」を体系化した点にあります。「理論的学」には「自然学」や「形而上学」などがあります。これらは「常にそうであること(真理)」を対象にする知識を学ぶ学問のことです 「実践的学」には「倫理学」や「政治学」などがあります。これらは「たいていの場合はそうであること」を対象にする行為を学ぶ学問のことです。「制作的学」には「詩学」や「弁論術」などがあります。 今回はアリストテレスの著書『ニコマコス倫理学』の内容から、実践的学の「倫理学」を通して「幸福になる方法」を学んでいきたいと思います。「幸福とは何か?」「幸福になるためにはどうすればいいのか?」誰もが知りたいこのような疑問に対して「哲学の補助線」を引いて考えてみましょう。 最近、この哲学がいろいろな場面で注目されていることをご存じですか?実生活やビジネスには何の役にも立たないと思っている人もいるかもしれませんが、Googleやアップルでは専属の哲学者をフルタイムで雇用しているそうです。 『暇と退屈の倫理学』の著者である國分功一郎さんは劇作家ブレヒトの言葉、「英雄がいない時代は不幸だが、英雄を求める時代はもっと不幸だ」に対して「哲学のない時代は不幸だが、哲学を必要とする時代はもっと不幸だ」と述べています。哲学が必要とされるこの時代に哲学の教養を欠いては幸福になることなどできないのです。 「哲学は難しい」と思っている人はぜひこれを機に哲学の面白さにふれてみてください。内容がわかりやすかったらぜひ高評価&チャンネル登録をよろしくお願いします。

1 幸福の定義 -幸福とは何か?-

アリストテレスはさまざまな目的(勉強する、就職するなど)がある中で「幸福になる」という目的だけは特別であると考えました。たとえば、「勉強する」という目的は「大学に入る」という目的の手段でもありますよね。同じように、「大学に入る」という目的は「就職する」という目的の手段でもあります。つまり、さまざまな目的はそれ自体が手段にもなる可能性をもっているのです。

しかし、同じような質問を続けていった時の最後に出る答えともいえる「幸福になる」。これだけは、何かの手段になることはありえないものだとアリストテレスは考えました。そして、目的にはなるが手段にはならない幸福こそが「最高善」であると考えたのです。

アリストテレスの考える幸福とは「可能性を現実化すること」―人間がもっている能力を発揮することでえられる充実感こそが幸福の源泉なのです。つまり、現代風に言えば幸福とは「自己実現」をするということです。

ギリシア語で可能性は「デュナミス」、現実性は「エネルゲイア」といいますが、実はこの可能性や現実性というキーワードを考えた哲学者こそアリストテレスなのです。

倫理学の分野には「幸福論的倫理学」と「義務論的倫理学」の2つがあります。義務論的倫理学とはカントを原点とする「~しなければならない」という義務に基づく行為、道徳法則に対する尊敬について考える倫理学のことです。いっぽう、アリストテレスは「幸福」を軸に考えた幸福論的倫理学を示しました。アリストテレスは「人柄」を身につけることで幸福になれると考えたのです。

ギリシア語で習慣のことを「エトス」というのですが、そこから派生してできた性格や「人柄」を示す言葉が「エートス」なのです。そして、倫理学という言葉はギリシア語の「タ・エーティカ」であり、これも「エートス」から派生して「人柄に関わること」という意味をもっているのです。

倫理学と聞くとどうしても「~するべきである」(義務)や「~してはいけない」(禁止)というものをイメージしてしまうものです。しかし、アリストテレスはどのような人柄を形成すれば幸福な人生を送ることができるか、それを考察する学問としての倫理学を想定したのです。

アリストテレスは習慣の積み重ねによって人柄や性格が形成されると考えました。つまり、幸福になるための条件とは良い習慣によってよい人柄を形成することなのです。

2 幸福になるための「徳」とは?

アリストテレスは徳と悪徳の組み合わせによって人柄が構成されていると考えました。「徳」とはギリシア語で「アレテー」といい、これは「すぐれたはたらきができる状態」にあることを意味する言葉です。たとえば、馬のアレテーは速く走れることでありナイフのアレテーはよく切れることです(日本語の「徳」は徳目のような意味で使われますが少しニュアンスがちがいます)。

では、人間のアレテー(よいはたらき)とは何かといえば、それは元々もっている能力を発揮できているということだと考えられるのです。アリストテレスは「賢慮」「勇気」「節制」「正義」という4つの徳があると考えました。賢慮とは判断する力のことです。勇気とは困難に立ち向かう力のことです。節制とは欲望をコントロールする力のことです。正義とは他者や共同体を重んじる力のことです。

倫理学は実践的学であることからいつどこでも当てはまる真理があるわけではありません。勇気があるから滅ぶこともあれば富があるから怠惰になってしまうこともあるのです。だからこそ、「たいていの場合」に当てはまることを判断していく必要があるのです。

アリストテレスは中庸という概念を示したのですがこれは中間ということではないのです。たとえば、勇気というのは臆病と無謀の間にあると考えられるのですが、場合によってはやや臆病にした方がいい時もあればやや無謀な方がいい時もあるのです。アリストテレスはこれらの4つの徳がバラバラなものではないと考えました。あの人は勇気があるけど節制がない、正義はあるけど賢慮がないということではなく、これらはどれも密接に結びついており人柄に大きく左右されるものなのです(人柄が足りなければ自分だけ助かることや得することを考えてしまいますよね…)。

たしかに、人柄は幼少期の環境によっておおよそ決まってしまうものではあるものの「習慣」によっていつでも誰でも変えることができるとアリストテレスは考えました。イヤなことがあるとすぐに逃げてしまう臆病(⇔勇気)な人や欲望に流されて惰性に身を任せてしまう不摂生(⇔節制)な人であっても、よりよい行動をするという判断を積み重ねることで当たり前の習慣になっていくのです。つまり、悪徳が習慣になっていたとしても状況に応じた中庸を選び直す必要があるのです。

逃げずに立ち向かってみたら意外にうまくいったことや欲望に負けない生活習慣を身につけたら心身ともに充実していった。このような行動を積み重ねていくことで良い習慣が形成されやすくなっていき、それが人柄につながっていく(徳を身につける)のです。

アリストテレスは身につくことで卓越さと喜びを感じることができるという点で「技術」と「徳」の2つには類似性があると述べています。たとえば、ピアノを演奏する技術は練習によって身につくと考えることができます。このとき、初めは上手く弾けなくても次第にスムーズに弾くことができるようになります。さらに、上手く弾けるようになったことに充実感や達成感などを感じることもあるのです。

同じように、勇気や節制などの徳は正しい判断によって身につくと考えることができます。このとき、初めはどちらが正しいのか最善の選択(中庸)ができなかったとしても、次第にスムーズに正しい判断ができるようになっていくものなのです。そして、徳を身につけることができたことに充実感や達成感を感じるようになるのです。このように、技術や徳は、習得することで能力の発揮や正しい選択がスムーズになり、能力の発揮や正しい選択をできたことに対する喜びをも感じることにつながるのです。

ピアノをすらすら演奏できるようになってうれしいと思えるようになるのと同じく、勇気を自然に発揮できる人柄であることに充実感をもてるようになるということです。これらは、技術が師との関係によって学ばれるものであるように、徳もまた徳ある人の模倣をすることによって学ばれていくものであるといえます。正しいことを行うことによって正しい人になる、節制することで節制ある人になる、勇気を出すことで勇気ある人になれるということです。

3 みんなが幸福になるためには?

アリストテレスに大きく影響を受けた中世の神学者にトマス・アクィナスがいます。トマス・アクィナスは嫉妬について「他者の善を悲しむこと」であると指摘しました。嫉妬こそが自分のことを不幸にする最たるものだといえるのですが、他者との比較をする感情は誰もがどこかで抱かずにはいられないものでもあります。だからこそ、「自分がいいと思えるもの」を見つけてそのための時間を充実させること、他者の善を悲しむのではなく自分の善を追求することが幸福になるための出発点なのです。

もし、野球の技術だけに価値があると考えたら大谷翔平選手以外はみんな不幸ですが、健康になったり他者と交流したりできることに価値をおけばその限りではありませんよね。どんなことであっても、他者との比較(大谷選手のレベルと自分のレベル)ではなく、自分との比較(野球をする自分としない自分)によって自分を見つめることが大切なのです。大谷選手と比べたら自分は野球選手として価値はないと思ってしまうのではなく、野球をしていない自分と比べたら今の自分は健康で仲間と交流できていると思うのです。

つまり、ほかの人のものさしではなく自分だけのものさしを見つけること、1つのものさしではなく複数のものさしをもつようにすることが大切だということです。また、アリストテレスは他者の善が自分の善であると考えることができること―これを「友愛」といいました。他者の善を願う「友愛」は他者の善を悲しむ「嫉妬」とまさに正反対の概念だといえます。友愛が成立するためには、相手の善を願うことが必要であり、全ての人に対しては無理でも少しずつその範囲を広げていくことが大切なのです。そして、相手の幸福を願う気持ちをお互いに抱くことと、その好意がお互いに認識されていることで持続的な関係が形成されるということなのです。

近代の哲学者トマス・ホッブズは「人間は人間にとって狼である」と考えました。お互いに仲間のように見えても次の瞬間にはその仲間同士でも争っている―まさに「万人の万人による闘争」の状態であったということです。しかし、アリストテレスは「人間は人間にとって自然本性的に友である」と考えたのです。たしかに、このような考え方は楽天的であるといえるかもしれませんが、楽天的にものごとを見るということがよい影響を与えてくれることもまた事実です。

哲学者というと頭でっかちの印象が強くなるかもしれませんが、実践的なアリストテレスの哲学は2000年の時を越えた現代でも必要とされているのです。

4 まとめ

今回はRe:ゼロから始める哲学生活「幸福な人生を見つける方法」について解説しました。動画の中では解説できなかったこともたくさんありますので、ぜひ本書を手に取ってさらに詳しく学んでみてください。

アリストテレスはアレクサンダー大王の少年期に家庭教師を務めたり、プラトンの学園アカデメイアに倣って学園リュケイオンを創設したりしました。そこでは、歩廊(ペリパトス)をよく散歩しながら講義していたことから、アリストテレスの学派はペリパトス派(逍遥学派)と呼ばれていたそうです。

ローマ帝国によってリュケイオンが閉鎖された後にもイスラム哲学や中世のスコラ哲学、近代哲学や論理学にまで大きな影響を与えています。ダンテの『神曲』における地獄篇にも今回の倫理学の分類が採用されているそうです。

「哲学は何の役にも立たない」「哲学は難しそうで興味がもてない」そんなふうに思われるかもしれませんが哲学って実はとても面白くて役にも立つのです。アリストテレスにとって哲学とは「知的探求の過程と結果そのもの」だったようです。

あなただけのお気に入りのペリパトスを散歩しながら幸福について考えてみる―「哲学の補助線」を引くことで新しい世界の扉を開いてみてください。

Every wall is a door, and you have the key.(全ての壁は扉であり、そのカギはあなたの手の中にある)ラルフ・ワルド・エマーソン

コメント