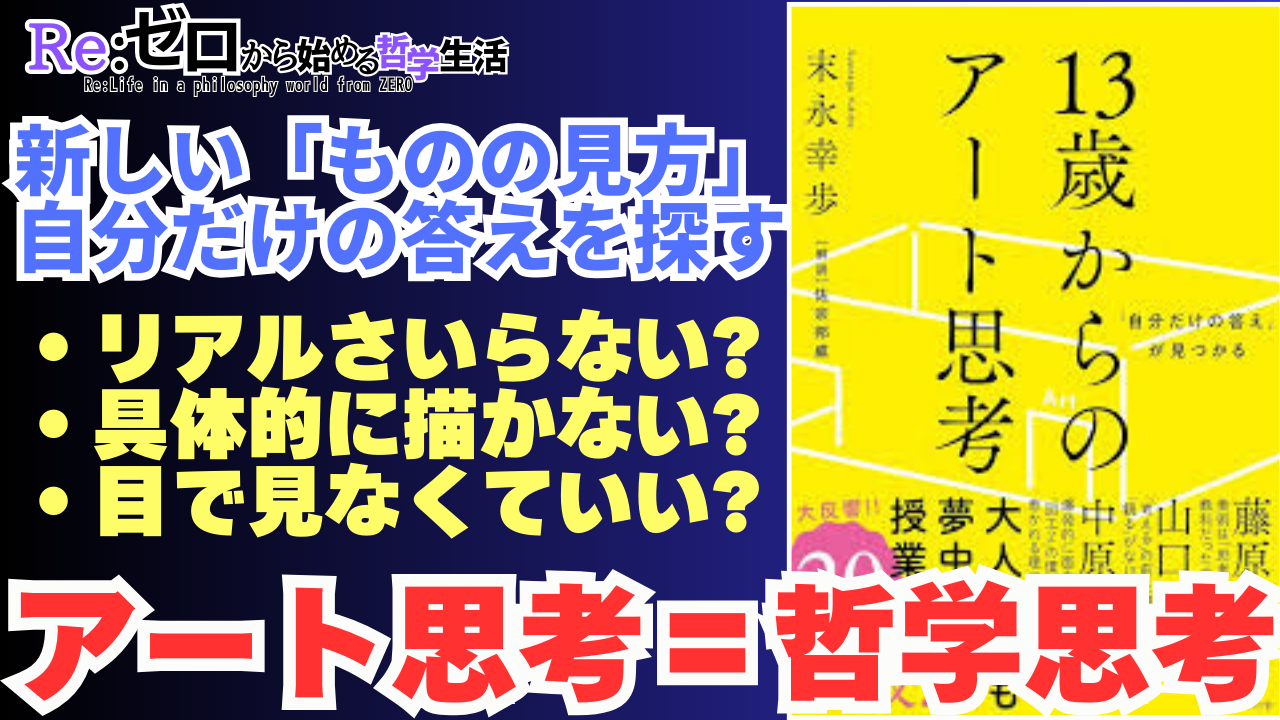

今回は「自分だけのものの見方を見つけるアート思考」について考えていきましょう。参考文献は『13歳からのアート思考』(著者:末永幸歩さん)です。

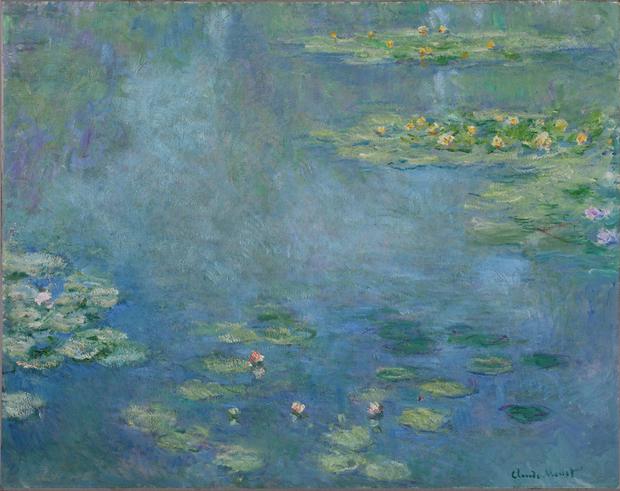

みなさんは美術館に行ったことはありますか?これから美術館に行ったつもりでこの絵を鑑賞してみてください。

ほとんどの人は「解説文」の方をじっくり見てしまったのではないでしょうか?実は「作品をじっくり鑑賞する」というのはけっこう難しいことなのです。想像力を刺激してくれるはずのアートを目の前にしてもじっくり観ることができない…。私たちの多くは無意識にものごとの表面だけを眺めてわかった気になっているのです。

ある美術館で4歳の男の子がこの『睡蓮』を見て「かえるがいる」と言ったそうです。もう一度じっくり鑑賞してかえるを発見してみてください。実はこの作品の中にかえるは描かれていません。では男の子はどこにかえるを見たのかといえば、「いま、水にもぐっている」と言ったのです。これが著者の末永さんの考える本来の「アート鑑賞」なのだそうです。

男の子は作品名や解説文などを見るのではなく、自分だけのものの見方でその作品をとらえて自分なりの答えを見つけ出したのです。どのような状況においても自分だけのものの見方をすることができる人こそが、仕事や勉強で結果を出すことができたり、人生において幸せになったりしているのです。

「すべての子どもはアーティストである。問題なのは、どうすれば大人になったときにもアーティストのままでいられるかだ。」

これはパブロ・ピカソの有名な言葉です。誰もがもともと自分だけのかえるを見つけられるアーティストだったはずなのです。しかし、私たちは大人になるにつれて「自分だけのものの見方」を失ってしまい、しかもそのことに気づいてもいないというわけなのです。

アーティストは作品を生み出す過程で次の3つのことをしているのです。

①「自分だけのものの見方」で世界を見つめ

②「自分なりの答え」を生み出し

③それによって「新たな問い」を生み出すことです

「アート思考」とはすなわち「あなただけのかえる」を見つける方法のことなのです。図工や美術の時間に学んでいたのは「作品のつくり方」がほとんどだったと思いますが、実は学ぶべきことは本来アート的なものの考え方(アート思考)であるべきだったのです。今回はそんな「アート思考」について紹介したいと思います。内容がわかりやすかったと感じた時にはぜひチャンネル登録をお願いします。

1 アート思考とは

アートを植物の花にたとえてみると何が見えてくるでしょうか?まず、花の部分が目につくと思いますがこれがアートの「作品」そのものにあたります。色や形、大きさなど実に多様でいろいろなものがありますよね。本書ではこの花の部分を「表現の花」とよんでいます。

つぎに、植物の根元には種があるはずです。この種の中には興味や好奇心、疑問などがつまっているのです。本書では、このアートの源となる種の部分を「興味のタネ」とよんでいます。そして、「興味のタネ」からは無数の根が生えていることでしょう。複雑に絡み合いながら四方八方に広がっているのですがどこかで1つにつながっています。本書では、アートが生み出されるまでの長い探究の過程である根の部分を「探究の根」とよんでいます。つまり、アート作品は「表現の花」「興味のタネ」「探究の根」から構成されているのです。

学校の図工で行わる授業はアートのごく一部である花にのみ焦点をあてたものなのです。美術館に行って鑑賞しても「よくわからない」で終わってしまう原因は、もしかしたら「探究の根」を伸ばすことを重視していないからなのかもしれません。アートを生み出すためには何より「興味タネ」が必要になります。そこから長い時間をかけて「探究の根」をどんどん伸ばしていくことになるのです。つまり自分の中にある好奇心や疑問に向かって思考(志向)をめぐらせるのであって、誰かが決めたゴールに向かって進んでいるわけではないのです。そして、ある時どこかで「探究の根」が1つにつながった瞬間、誰もが想像しえなかったようなタイミングで「表現の花」が咲くことになるのです。このアートという植物を育てる人のことを真のアーティストとよぶのです。

ただし、アーティストは花を咲かせることにはそれほど興味を抱くことはありません。なぜなら、花は結果であってそれよりも根を伸ばす過程を楽しんでいるからなのです。さて、世の中には花の部分だけをつくる人たちもいるのです。本書ではアーティストに対してそのような人のことを「花職人」とよんでいます。花職人は自分の興味ではなく無意識に他人が決めたゴールに向かって進んでいるのです。先人が生み出した花づくりの技術や知識をえるために長い時間をかけて訓練を受け、それを改良したり改善したりすることで再生産するために勤勉に働くことになるのです。これってまさに、現代の学校教育と社会の在り方そのものですよね。花職人として高い評価(成績)を受けて成功(進学・就職)する人もいることでしょう。

しかし、似たような花を作ることのできる人があらわれるのも時間の問題です。また、花職人の作った花はアーティストの花と比べてどこか蝋細工のようにも思えます。自分の代わりはいくらでもいるという焦燥と拒絶感、自分のしている仕事は無意味なことだという絶望と無力感、2023年度の不登校の数は過去最多34万人、2024年の自殺者数は20268人、児童・生徒の自殺者数は過去最多であり若者の死因の第1位も自殺である―これこそが現代社会を覆う閉塞感の正体なのではないでしょうか?

ところで、多くの人が「アート=アート作品」だと思っているのではないでしょうか?しかし、作品はアートの中の一部―花の部分でしかありませんでした。本書が指摘するアート思考というのは「興味のタネ」から「探究の根」の部分にあたります。そのため、アート思考を定義するとしたら以下のようになります。

「自分の中にある興味を元に自分のものの見方で世界を捉えて自分なりの探究をすること」

もうお気づきだと思いますが、「アート思考」はアートの世界に限った話ではないということです。誰かに頼まれた「花」を無意識に作り続けてはいないか?自分が大切にしていた「興味のタネ」をどこかに置いてきてしまっていないか?「探究の根」を伸ばすことをあきらめてしまっていないか?アート思考とは「自分のものの見方」と「自分なりの答え」を見つけるための方法です。現代社会の潮流は未来の見通しがきかないVUCAの世界へと突入しています。そこでは「正しい答え」を出す力(入試の解答)は意味をもたなくなっています。正しい答えはAIが発達すればすぐに教えてくれるのですから。これから必要になるのはAIにはできない「自分なりの答え」を出せるようになることです。そのために、これから「20世紀のアート作品」をもとにアート思考を深めていきましょう。どの作品もみなさんの期待を裏切るとんでもないものばかりなのでご期待ください。

2 すばらしいとは何か?

みなさんはこの絵を見たら「すばらしい」「うまい」と思いますよね。

でも、その「すばらしい」というのは何を基準に考えたのでしょうか?それは、今のあなたの「ものの見方」によって「すばらしい」を判断しているのです。もし、あなたの「ものの見方」とまったくちがう「ものの見方」があったらどうでしょうか?この作品を見てください。

これは1905年に発表された『緑のすじのあるマティス夫人の肖像』という絵です。作者は20世紀のアートを切り拓いたアーティストと称されるアンリ・マティスです。マティスは妻の肖像画をこのように描いたのです。みなさんはこの絵を見て「すばらしい」「うまい」と思いましたか?どちらかというと「塗り方が雑」「男の人の顔みたい」「妻は怒ったのではないか」きっとこのように感じたのではないかと思います。

本当にこの絵が20世紀のアートを切り拓いたのでしょうか?それを知るためにも、まずはじっくり作品を鑑賞してみることが大切です。そこでおすすめの方法が「アウトプット鑑賞」です。これは作品を見て気がついたことや感じたことをアウトプットするという方法です。実際に『緑のすじのあるマティス夫人の肖像』でアウトプット鑑賞をしてみましょう。

「色は鼻すじがタイトルの通り緑色」「背景は緑とピンクと赤」「顔の左右で色がちがう」「左右で塗り方がちがう気がする」「右は肌荒れをしている?左は健康的?」「右は貧乏で左は裕福な感じ」「右は怒っていて、左は穏やかな感じ」「左右の顔のパーツは非対称的」「力強い塗り方をしている」「輪郭の線が青色をしている」「髪の生え際の赤いラインは何?」「なぜこんな絵を描いたのか?」「背景では左が赤系だけど、顔は右が赤系になっている」「大きく赤色と緑色と青色だけ」

このようにアウトプット鑑賞をすることでじっくり作品を鑑賞することができるのです。しかし、見れば見るほどこの絵が20世紀を代表する作品とは思えませんよね?当時の評論家はこの絵を見て「マティス夫人への公開処刑」と言ったそうです。西洋美術の基本となる技法の多くは14世紀のルネサンスの時期に確立されました。冒頭の「モナ・リザ」もルネサンスの巨人レオナルド・ダ・ヴィンチの作品です。この時代の画家は教会やお金持ちに雇われて依頼された絵を描くことが仕事だったのです。教会はもちろんキリスト教をテーマにした宗教画を依頼しました。当時のヨーロッパでは一部の知識階層を除いて文字を読める人はほとんどいませんでした。そこでキリスト教を布教するために絵画によって教義をわかりやすく伝えていたのです。

いっぽう、お金持ちは自分の肖像画を依頼していました。権威や権力を示すためにも自分の姿を残すことのできる肖像画は欠かせませんでした。そのため、生き写しであるかのような正確な表現が求められていたのです。「すばらしい絵」というのはすなわち、「目にうつるとおりの絵」であるという見方こそがこの時代の正解だったのです。

しかし、20世紀に入って「あるもの」が登場したことでアートの存在意義が根底から覆されることになったのです。「あるもの」とはすなわち「カメラ」のことです。カメラの登場によって「目にうつる通りの世界」を描くアートが不要になってしまいました。歴史画で有名なポール・ドラローシュは写真をはじめて見た時に唖然として「今日を限りに絵画は死んだ」と言ったそうです。

カメラが誕生したことによってアートの意義は失われてしまったのでしょうか?「アーティストはこれから何をしていけばいいのだろうか?」マティスが『緑のすじのあるマティス夫人の肖像』を描いたのはそんな時代だったのです。マティスは「アートにしかできないこととは何か?」という問いに答えを出したのです。マティスの答えは「目にうつるとおりに世界を描く必要はない」というものだったのです。「興味のタネ」をもとに「探究の根」を伸ばした結果、「目に見えるものを描く」という従来のゴールではなく、「色をただ色として使う」という自分なりの答えを導き出したのです。

マティスが20世紀のアートを切り拓いたアーティストと言われる所以は、「表現の花」を咲かせるために伸ばしたこの「探究の根」の独自性なのです。それまで「表現の花」にばかり注目が集まっていたアートの世界において、「興味のタネ」や「探究の根」の重要性をアーティストは認識することができたのです。ここから、いくつかの作品を紹介する中で「アート思考」を楽しんで頂きたいと思います。しかし、本書で解説されている解釈だけが正しいアートの見方とは限りません。それは無数にあるものの見方の1つであることを忘れないようにしてください。マティスを含め以下の作品も発表当時は酷評されたものばかりなのです。数学の答えは変わらないことに価値がありますが、アートの答えは変わることにこそ意味があるということを覚えておいてください。

3 リアルとは何か?

突然ですが、リアルに描かれたサイコロを思い浮かべてみてください。きっとこんな感じのサイコロを思い浮かべたと思います。では、あなたはそのリアルかどうかをどのように判断していましたか。第3章では「リアルかどうか」について新しいものの見方をご紹介したいと思います。この作品を見てください。

これは1907年に発表された『アヴィニョンの娘たち』という絵です。作者は最も多作なアーティストとしてギネスブックに載っているパブロ・ピカソです。この『アヴィニョンの娘たち』がリアルな絵と言えるかどうかを一緒に考えてみましょう。前章と同じようにアウトプット鑑賞をしますが今回は「ダメ出し」をしてみてください。

「なんでこんなにカクカクしているのか」「身体のパーツのバランスが悪くないか」「遠近法がきちんとできていない」「影のでき方がおかしい」「人間かもしれないけど人間に見えない」「無表情で何を考えているのかわからない」「顔は正面を向いているのに鼻が横向き」「後ろ向きで座っているのに顔がこちら向き」

ピカソがこの絵を発表した時にも「ひどい絵だ」と非難轟轟でした。ちなみにマティスの絵は「野獣(フォーブ)みたい」と言われたからフォービズム、ピカソの絵は「四角(キューブ)」で描かれているからキュビズムとよばれています。

ピカソは『アヴィニョンの娘たち』でこれまでとはちがう「リアル」を表現したのです。皆さんはリアルな絵と言われたら「遠近法」が頭にうかびませんでしたか?2次元の平面キャンパスに3次元の空間を描き出す技法」のことでルネサンス期に確立しました。写真や映像にも遠近法が反映されているからこそ私たちは「リアルだ」と感じるのです。

もうわかりましたよね?当時の常識では「遠近法こそがリアルに描く唯一の方法」とされていたのです。実は遠近法にはいくつものウソが隠されていると考えることができるのです。たとえばサイコロの裏面には何が描かれているかわかりますか?(有名な賭博マンガではこれを利用した四五六サイコロが利用されましたよね)。

このように、遠近法ではつねに半分のリアルさしか描き出すことはできないのです。ピカソは「遠近法こそが正しい」という部分に「興味のタネ」をもったのです。そして「探究の根」を伸ばした結果ピカソは「新しいリアルさ」という答えを出すのです。それは「さまざまな視点から認識したものを1つの画面に再構成する」ということです。先ほどのアウトプット鑑賞の時に「顔は正面だけど鼻は横」や「体は後ろ向きだけど顔はこちら向き」などがありました。実は、この絵は多視点からとらえた姿をピカソが1枚の絵に再構成したものなのです。

ピカソの『アヴィニョンの娘たち』はアートの世界に新しい可能性を切り拓きました。「リアル」にはさまざまな表現がありえること、遠近法はそのうちの1つでしかないこと、遠近法こそがリアルと考えるかピカソの画法もまたリアルであると考えるか―ぜひ、あなただけの答えを見つけ出してみてください。

4 アート作品の見方とは?

現代アートを見る時には「見方がよくわからない」という意見がよく出ると思います。「何が描かれているのかよくわからない」「どこを見ればいいのかわからない」そもそも、アートに正しい見方というものはあるのでしょうか?それでは、この作品をみてください。

これは1913年に発表された『コンポジションⅦ』という絵です。作者はロシアのアーティストであるワシリー・カンディンスキーです。さて、この絵には何が描かれているのか分かった人はいますか?今回もアウトプット鑑賞をして一緒に考えてみましょう。今回は「どこからそう思う?」「そこからどう思う?」という2つの問いを考えてください。

「クジラがいるみたいに見える」

どこからそう思う→「絵の下の方に青いクジラがいる」「赤い点が目で口をあけている」

そこからどう思う→「かわいい」「子どものクジラ」「水しぶきが出ている」

「小さいマーメイドが見えた」

どこからそう思う→「茶色の髪と黄色のドレスで青いハープをもっている」

そこからどう思う→「物語ができそう」「海の中が舞台のファンタジー」

このように2つの問いでアウトプット鑑賞をすることでいろいろなものが見えてきます。実は、カンディンスキーはこの絵で「なに」といえる具体物をいっさい描いていないのです。「緑のすじのあるマティス夫人の肖像」も「アヴィニョンの娘たち」も描き方はたしかに斬新な方法でしたがいずれも具体物を描いているという点では同じです。しかし、カンディンスキーは西洋美術史上ではじめて具体物を描かない―いわゆる「抽象画」という表現の花を咲かせることに至ったのです。

カンディンスキーはモスクワでたまたま訪れた展覧会である絵と出会ったのです。それはモネというアーティストの『積みわら』という作品です。積みわらという具体物を描いているにもかかわらず描き方が斬新であったことから、カンディンスキーはそこに何が描かれているのかわからなかったようなのです。「なにが描かれているかわからなかったのに惹きつけられたのではなく、なにが描かれているのかわからなかったからこそ惹きつけられたのではないだろうか」カンディンスキーはこのように考えたといわれています。

そして、クラシック音楽の音やリズムという具体物ではないものを描くことにしたのです。その結果、カンディンスキーは見る人を惹きつけるような絵として具体物がいっさい描かれていない絵という表現の花を咲かせることができたのです。

ところで、カンディンスキーの絵が音楽を描いたものとわかってスッキリと思った方!アートの見方には作者の考えなどをもとにした「背景とのやりとり」だけでなく、「作品とのやりとり」もあるのということを知ってほしいのです。「作品とのやりとり」をする時にはアーティストの考えなどを考慮する必要はないのです。『睡蓮』や『コンポジションⅦ』の中にかえるが見えたりクジラが見えたりしましたよね。アートを鑑賞する時には「背景とのやりとり」に重きを置かれがちなのですが、作者の考えを無視した「作品とのやりとり」を堂々としてもいいはずなのです。なぜなら、私たちは音楽鑑賞においてはそれを自然と実践しているはずなのです。アーティストは失恋のエピソードについて曲をつくったにもかかわらず、人によっては「新しい旅立ち」や「出会いと別れの季節」を感じることがありますよね?

アート鑑賞も音楽鑑賞のようにもっと「作品とのやりとり」をしてもいいはずなのです。その意味でもカンディンスキーはアートとの向き合い方にも革命を起こしたといえるかもしれません。

5 アートの常識とは?

「目にうつるもの」「遠近法のリアル」「具体物」というアートの常識を破壊してきました。ここでは、そんな「アートの常識」ってそもそも何だろうという問いを考えてみましょう。以下の質問に対して「はい」か「いいえ」で答えて理由も考えてみてください。

①アートは美を追求するものだ、②作品は作者自身の手でつくられるべきだ、③すぐれた作品をつくるにはすぐれた技術が必要だ、④すぐれた作品には手間暇がかけられるべきだ、⑤アート作品は視覚で感じることができるものだ。

それでは、この作品をみてください。

これは1917年に発表された『泉』(英語表記Fountain:噴水)という作品です。作者はフランスのアーティストであるマルセル・デュシャンです。この作品は絵画ではなく立体の陶器なのですが、2004年の「最も影響を与えた20世紀のアート作品」投票で第1位に選ばれたのです。(ちなみに、第2位はピカソの『アヴィニョンの娘たち』だったそうです)。さっそく、アウトプット鑑賞をしてみましょう。

「三角錐のような形をしている」「穴が5つ空いている」

そこからどう思う→「穴から水が出てきそう」「手前のパイプから水が噴き出す」

「手前の筒のところが茶色くなっている」

そこからどう思う→「ちょっと汚い感じがする」「何かつながっていたのでは?」

いろいろな見え方をしたと思いますが、実はこれは男性用の小便器だったのです。写真をさかさまにしてみると、それがよくわかると思います。しかも、この便器は作者のデュシャンがつくったわけではなくどこにでもあるものです。なんとデュシャンは便器を選んでさかさまにして置いてサインをしただけなのです。そのため、あまりの問題作であることから展覧会での展示も拒否されてしまいました。

デュシャンは当時30歳ですでにアーティストとして一定の評価をえていたので、6ドルの出品料を払えば審査なしで作品を展示できる公募展に偽名で応募したのです。しかし、無審査の公募展にもかかわらず「これはアートではない」と判断されたのです。デュシャンはこの展示会の審査員もしていましたがずっと黙ったままだったそうです。そして、公募展が終わるとすぐに仲間と発行していたアート雑誌にこの『泉』を掲載したことから大論争が巻き起こることになるのです。

2018年に東京国立博物館でデュシャンの作品を中心とする企画展が開催されました。多くの人がガラスケースに入れられた『泉』(ただの便器)をじっくりと眺めていましたが、もしデュシャンがこの光景を見ていたらなんと言ったのでしょうか?さらに、おどろくべきことにこれはただのレプリカだったのです。実はデュシャンが初めて応募したオリジナルの作品は展示されないまま紛失していました。そのため1950年にある美術商が展覧会で『泉』を展示したいと考えた時に、紛失してなかったので同じようなレプリカを持って行ってサインしてもらったのです。デュシャンは怒ることなくサインをしたと言われています(たぶん気軽にいいよって)。

つまり、見て頂いた『泉』はフリマで美術商がゲットした中古の便器でしかないのです!デュシャンはいったい何を考えてこんなものをアートとして発表したのでしょうか?これまでアート作品は「表現の花」にあたる部分であるというお話をしてきました。つまり、ピカソの『アヴィニョンの娘たち』もカンディンスキーの『コンポジションⅦ』も視覚で愛でることができるものであるという点では共通しているのです。

もうわかりましたよね?デュシャンは『泉』を通してアート作品を視覚から思考へと移行させたと考えられるのです。「アートは美しくあるできなのか」という究極の問いに対して「探究の根」を伸ばし、とうとう「目ではなく頭で鑑賞するアート」という自分なりの答えにたどりついたのです。

デュシャンがアートの常識を破壊したことでもうアートの限界まで来たのではないか?そんなことはありません、まだまだアートをめぐる思考の冒険は続いていくのです。本書ではあと2つの作品を通して残った常識を木っ端みじんに破壊することになります。デュシャンの『泉』ですら破壊できなかったあるものとは何でしょうか?ぜひ、本書を手に取ってあなた自身で確かめてみてください

6 まとめ

今回は「自分だけのものの見方を見つけるアート思考」について考えました。動画の中では紹介することができなかったこともまだまだありますので、ぜひ本書を手に取って「ゼロから始める芸術生活」をスタートさせてみてください。「哲学は何の役にも立たない」と思われがちですが、現代社会を生き抜くためのヒントが哲学の中にはたくさんあるのです。他者に対する想像力の欠如が戦争を生み出すのであればアートを通して共感する力を高めることで平和の実現につながる可能性もあるのです。言葉による論争では解決できないことが多い現代の複雑化した諸問題も、「アートの多様性」が「人類の共通性」という共感をもたらすことになるかもしれません。本日の旅はここまでです、ありがとうございました。

コメント