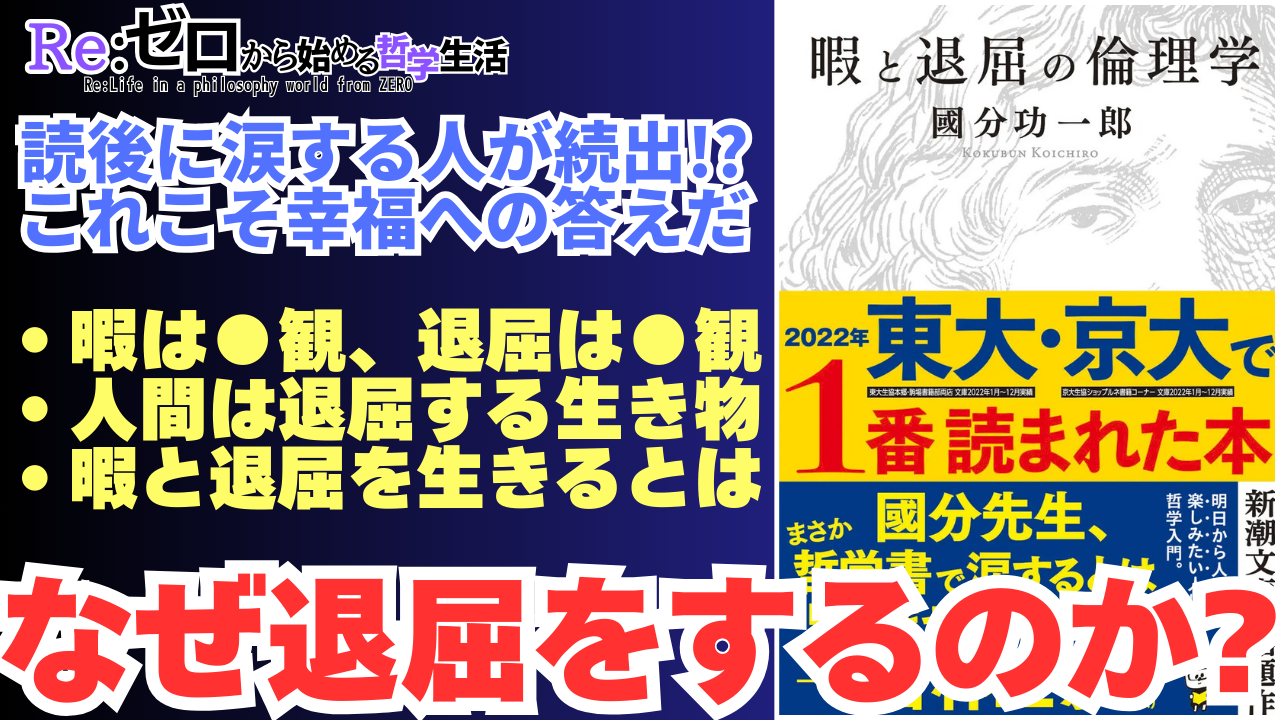

今回は「なぜ私たちは退屈をしてしまうのか?」について解説したいと思います。参考文献は『暇と退屈の倫理学』(著者:國分功一郎さん)です。

みなさんは毎日の生活の中で「暇」だなと思うことがあるでしょうか?また、毎日の生活の中で「退屈」だなと感じることがあるでしょうか?そもそも、「暇」と「退屈」のちがいはどこにあるのでしょうか?

まず、「暇」とは何もすることのない時間のことを指しています。いっぽう、「退屈」とは何かしたいのにできないという感情のことを指しています。つまり、「暇」とは客観的な条件であり、「退屈」とは主観的な状態を意味するのです。働いているときに、「休憩してもいいよ」と言われて暇という客観的な条件が与えられ、それによって私たちは退屈という主観的な感情をもつようになるということです。

実は「暇」という条件や「退屈」という状態は人類の長い歴史の中のある地点からもたらされたものであると本書の中では指摘されています。そして、現代を生きる私たちにとってこの「暇と退屈」をめぐる問題は、開けてはならない「パンドラの箱」によってもたらされたものだと述べられているのです。パンドラの箱とはギリシア神話の中で大神ゼウスがパンドラに与えた箱なのですが、その中には病気や戦争などのあらゆる災厄が入っていたのです。そのため、「触れてはならない災いをもたらすもの」という意味でもよく使われるのですが、そんなパンドラの箱の底には最後に1つだけ希望が残されていたといわれています。これは私たちが「暇と退屈」という災厄を克服するための希望を探究する物語なのです。

本書は主に「哲学」や「倫理学」から「暇と退屈」について考察されたものでありながら、「人類学」「経済学」「心理学」「生物学」などあらゆる学問分野の知見が活用されています。現代の消費社会における「暇と退屈」がかかえる問題は「生きづらい」「希望や幸福などない」という声となってあなたのことを覆っているのです。そんな答えの出ない人生の問いと対峙した時こそ「哲学の補助線」を引いてみてください。

難解な議論が続きますができるかぎりわかりやすく解説していますので、ぜひ最後までじっくりとご視聴ください。

1 なぜ「暇と退屈の倫理学」を考えるのか?

長い人類の歴史の中ではさまざま対立が起こり数え切れぬ悲劇が生み出されてきました。しかし、それは豊かさを求めた結果であり、社会をよりよくしようとした結果でもあります。

ところが、人類が目指した豊かさには、達成されると不幸になるという逆説があるのです。バートランド・ラッセルはやることがない時代を生きる者は不幸であると述べました。よりよい社会を目指すために仕事などに取り組むことは幸福であっても、実際にそのような社会が実現されたら人間はやることがなくなって不幸になるのです。

私たちは豊かになることで、金銭的・時間的な余裕をもつことができるようになります。そのため、それまで願ってもかなわなかったことができるようになるのですが、そもそも、そのようなものは本当にあるのでしょうか?

経済学者ジョン・ガルブレイスは需要があって供給があるのではなく、豊かな社会においては供給が需要を操作するようになると指摘しました。また、マックス・ホルクハイマーとテオドール・アドルノの『啓蒙の弁証法』では消費者の感性そのものが製作プロダクションによって先取りされているとされています。豊かな社会では文化産業から「好きなこと」を与えてもらうことで成立しているのです。そこでは、豊かさがもたらした余裕(暇)が搾取されているとみることができます。なぜ、このようなことが起こってしまうのでしょうか?

それは、私たちが退屈することを嫌うからなのです。人間は豊かさの果てに暇をえるのですが、暇を何に使えばいいのかわからないのです。そのため、退屈してしまうから用意された快楽に身を委ねることしかできないのです。

今回は、「暇な時にどのように生きるのか?」「退屈とどのように向き合うのか?」―このような問いをみなさんと一緒に考えてみたいと思います。豊かな社会に生きる私たちはどこか「生きているという感覚の欠如」、「生きていることの意味の不在」や「何もすることがないという欠落感」を感じています。それが「暇と退屈の倫理学」を考えるきっかけとなるはずです。ぜひ、動画を最後まで見て頂き驚愕の結論をあなたの手で受け止めてほしいと思います。

2 暇と退屈の原理論

「暇と退屈」についての最初の理論家は早熟の天才ブレーズ・パスカルとされています。著書『パンセ』の「人間は考える葦である」の一節はあまりに有名ですよね。

パスカルは人間が部屋でじっとしていられないから自分で不幸を招いていると言いました。つまり、人間は退屈してしまうから不幸なのであると考えたのです。そのため、気晴らし(例えばウサギ狩り)をすることになるが、人間はそこで追い求めるものの中に幸福があると思いこんでいることを問題だとしました。退屈する人は(相手にもらったのでは)欲しくもないウサギのことを、それが手に入れば幸福になれると思いこんでいるということです(本当はウサギではなく退屈を紛らわせてくれるものであれば何でもよい!)

もはや、気晴らしには最低限熱中することができれば何でもよいことになります。そこにはお金を失うとか怪我をするというような負の要素があるはずですが、ということは退屈して気晴らしを求める人間というのは苦しみを求める人間になります。(ふだんは車で移動するのに退屈な時はわざわざ疲れても歩いて移動するように…)。退屈する人間は熱中するためなら苦しみを厭わないどころか積極的に求めさえするのです。つまり、退屈の反対は、快楽ではなく興奮ということです。

退屈の反対は楽しさである必要はなく、昨日と区別してくれるなら不幸でもいいのです。あのフリードリヒ・ニーチェもパスカルの言葉を幾度も引用したうえで、退屈の苦しみから逃れるためなら外からの負荷や苦しみなど問題ではないと述べています。

これに対して、バートランド・ラッセルは先に紹介した言葉を補足するように熱意をもって取り組む何かを見つけることが幸福になるために必要であると考えました。これは素晴らしい結論のように思いますが、こんな問題が思い浮かぶはずです。「熱中できるものが与えられるものでもよいのか」「そもそも熱意があればいいのか」

これでは、熱意をもっているであろう人たちこそ幸福だということになってしまいます。幸福を求めるあまり不幸を求める、不幸に憧れるようでは本末転倒ではないでしょうか。

いっぽう、ラース・スヴェンセンは退屈の問題はロマン主義にあると考えていました。ロマン主義は人生に充実(意味)を求めるものの、それが何を指しているのかわからない―だから私たちは退屈してしまうため、そんな感情を捨てなければいけないと言うのです。

ラッセルの言う積極的な解決策(熱意)も、スヴェンセンの言う消極的な解決策(諦め)もそのどちらにも、納得できる部分と納得できない部分があったことでしょう。では、どうすればいいのか?さらに詳しく「暇と退屈の倫理学」を考えてみましょう。

3 暇と退屈の系譜学

そもそも、人間はいつから退屈するようになったのでしょうか?数百万年という人類史の中で、人類は約1万年前に定住生活を送るようになったようです。このとき、狩猟採集を中心とする遊動生活をしていた人たちは「あ~、定住したいな…」と思ったから定住生活をするようになったのでしょうか?

こちらの動画で解説したように、私たちの遺伝子は遊動生活の中で幸せになれるように数百万年かけて進化・適応してきましたのです(だから現代人は幸せになれないのです!)

ということは、農耕などの食糧生産は定住の結果であって原因ではないはずなのです。遊動生活をするなら移動していくことで食料に困ることはないのですが、定住生活をするならいずれ資源が不足するので安定的に食糧を確保する必要があります。つまり、食料生産の技術を獲得したから望んで定住生活をするようになったのではなく、定住生活をしなければいけなくなったから結果的に食料生産の技術が獲得されたのです。

人類はこの1万年という定住期間の間に数百万年かけても起きなかったさまざまな変化―農耕や牧畜、人口増加、国家や文明、産業革命から情報革命などを経験するのです。

西田正規は定住が人類にとって革命的な出来事、「定住革命」であったと提唱しています。定住革命によって人類はさまざまな問題―ごみ問題、トイレ問題、死者の問題、不平等の問題を解決しなければなりませんでした。

遊動生活ならごみは捨てていけばいいしトイレもその辺でしておけばよかったはずです。そのため、私たちはごみの分別がうまくできず、トイレも練習しなければできません。また、死者を埋葬する墓地が必要になったことで死への感情をもつことになったでしょう。大人数で固定化された生活をしていたらきっと不和や不平等の問題が発生したはずです。うまく生活するためにも、権利や義務、法秩序のようなものが必要になったと思われます。

そして、何より定住したことで人類は「退屈」を回避する必要に迫られたのです。遊動生活では移動するたびに新しい環境に適応するため、人類のもつ探索能力が発揮されて、適度な負荷という刺激を感じることができていました。肉体的・心理的な能力を発揮することが強い充実感をもたらした(退屈しない)のです。

しかし、定住生活によって毎日が同じことの繰り返しになったことから、わざわざ適度な負荷をもたらす何かを自分で用意しなければいけなくなったのです。それが、現代の私たちが享受している芸術文化や宗教などをもたらしたと考えられます(縄文人は生きるためだけなら必要のない複雑な装飾をわざわざ土器に施していた!)。

このように考えてみると、1万年前に始まった定住革命はすでに起こったことではなく、現在も起こっていることであるため私たちはそれを解決しなければいけないのです。ごみの分別やトイレの問題を解決することがいまだに難しいように、退屈を回避するという問題を解決することもまた簡単ではないということです。

定住生活とはまさにパンドラの箱であったのかもしれないと本書では述べられています。パスカルは部屋でじっとしていられないから不幸になるのだと言っていましたが、数百万年も遊動生活をしていたんだからそこにじっとしているなんて無理なのです。「暇と退屈の倫理学」の探究とは、このパンドラの箱に残る希望を探究することなのです。

4 暇と退屈の経済史

定住革命が暇という客観的な条件を人類にもたらしたことで、私たちは今でも退屈という主観的な感情を回避することを強いられるようになりました。

ところで、私たちはそもそも「暇な時に必ず退屈」するのでしょうか?あるいは、私たちは「退屈している時は必ず暇な時」なのでしょうか?本章では生活様式と経済とのかかわりの中で暇と退屈について考えてみたいと思います。「労働」がキーワードにもなっているのでぜひ前回の動画も参考にしてみてください。

まず、「暇な時に退屈する」のはこれまでも考えてきたように理解できますよね。また、「暇ではないから退屈しない」というのも比較的に理解しやすいことでしょう(朝から晩まで働かなくてはいけないから退屈を感じることもできないように…)。

では、「暇な時でも退屈しない」や「暇がないけど退屈している」はあるのでしょうか?本書では経済学者ソースティン・ヴェブレンの著書『有閑階級の理論』を参考にして、有閑階級という存在が必ずしも「暇な時でも退屈していない」ことを指摘しています。そして、「暇がないけど退屈している」については後の章で検討されることになります。

定住革命によって退屈を感じるようになった人類でしたが、格差の誕生によって多くの人々は暇など感じることができない状況になっていきます。(政治的な社会情勢、身分のちがいや奴隷的な労働、貧困の問題など)。

しかし、近代になって資本主義が発達したことで私たちは再び暇をえるようになるのです。ゆたかな社会は私たちに個人の自由と平等という概念のもと「余暇」をもたらしたのです。ところが、近代の人々は暇な時に何をすればいいのか自分でもわかっていませんでした。そのため、長い眠りについていた「退屈」という怪物が再び目をさますことになるのです。近代社会は退屈を生み出したのではなく、退屈を眠りから覚ましたということです。

有閑階級とちがって新たに余暇を与えられた人々は何をしていいかわからなくなります。消費社会はここにつけこんで、人々の欲望そのものを作り出していくのです。第一章でふれたように、ガルブレイスはゆたかな社会において、需要があって供給があるのではなく、供給が需要を操作するようになると述べました。つまり、私たちは外から与えられた記号を消費することで退屈をしのいでいるのです。消費社会と退屈の関係をあらためて問い直す必要が出てきたのです。

5 暇と退屈の疎外論

突然ですが、「贅沢」とはいったいどんなものだと思います?贅沢とは必要の限界をこえて支出することであることから、すなわち不必要なもの(否定的なもの)であると考えることができるかもしれません。

しかし、必要なものが必要な分しかない状態はゆたかな状態とはあまりいえません(お米が必要な分しかなかったら現在の米騒動に対して備蓄米を出せませんでした…)。つまり、私たちが豊かに生きるためには贅沢がなければならないといえるのです。

社会学者ジャン・ボードリヤールは「浪費と消費」の区別について考察しています。「浪費」とは必要なものをこえてものを受け取ることであり、ゆたかな社会には欠かせない贅沢の条件であると考えられます。浪費の特徴は満足(どこかで限界)をもたらすということです。人類の歴史はゆたかな社会を求める浪費の歴史であると言っても過言ではないでしょう。

しかし、人類は現代になって「消費」を新たに始めるようになりました。私たちが「消費」する対象は物そのものではなく記号(観念や意味)のようなものです。そのため、浪費とちがって消費には限界がなくいつまでも満足することはありません。

現代は物があふれるゆたかな社会であると思っている人がほとんどかもしれません。しかし、消費社会では物があふれているのではなくむしろ足りていないのです。消費社会はわずかな物に記号を与えて私たちが消費し続けるように仕向けているのです。つまり、消費社会とは浪費を妨げる、私たちに消費者になることを求める社会のことです。

私たちはせっかく得たはずの余暇を非生産的な活動を消費する時間にしているのです。カール・マルクスは『資本論』の中で「疎外」という概念を提唱しました。労働者は劣悪な環境の中で人間としての本来の姿を失っていると指摘したのです。しかし、消費社会における「疎外」からはそれとは少しちがう表情をみることができます。マルクスの時代のように労働者が資本主義によって虐げられているのではなく、消費社会における疎外とは自分で自分のことを疎外しているようなものと考えられます。つまり、消費者が終わりなき消費というゲームを自らに課しているということなのです。

ここで、前章の「暇がないのに退屈する」が消費社会の疎外を意味しているとわかります。消費は退屈を紛らわすために行うものの、それによって退屈を生み出してしまうからです。それでは、退屈とはいったいどのようなものだと言えるのでしょうか?

6 暇と退屈の哲学

そもそも、退屈とは何でしょうか?マルティン・ハイデガーは「誰もが知っているのに誰もよく知らない現象」と言いました。「あぁ、あれね」と思うことはできるけれど、それについて問われると…ということです。

そこで、ハイデガーは退屈を2つに分けて考えました。「何かによって退屈させられること」と「何かに際して退屈すること」の2つです。ハイデガーは前者を「退屈の第一形式」、後者を「退屈の第二形式」と言いました。

まず、第一形式について、ハイデガーは駅舎で電車を待つ人を例にして説明しています。電車を待つ人は退屈している時に気晴らしによって退屈をおさえこもうとしています(時計を見る、景色を眺める、ぶらぶら散歩するなど)。それによって、時間がはやく過ぎることを望んでいるのです。その理由はもちろん、時間がのろい(時間がぐずつく)ために困らされているからです。

なぜ、ぐずつく時間が私たちをこまらせるのでしょうか?それは、私たちが退屈する時にぐずつく時間によって虚しい時間に放置されるためです。本書ではこれを「空虚放置されてぐずつく時間に引きとめられる」と表現しています。物(駅舎)と主体(自分)との間に時間のギャップが生じることで退屈が生じる―これが退屈の第一形式でもある「何かによって退屈させられていること」なのです。

次に、第二形式について、ハイデガーは第一形式が深まったものが第二形式だと言います。なぜなら、第一形式では時間のギャップが私のことを退屈させているのに対して、第二形式では特定の何かがあって私のことを退屈させているわけではないからです。これについて、ハイデガーは招待された夕食に退屈している人を例にして説明しています。

友人に招待されて美味しい食事を食べながら会話もはずんで名残おしく帰宅した―その人は退屈ではなく満足して帰ったのに、後になって退屈していたことに気づくのです。これはいったい、どういうことなのでしょうか?駅舎で時計を見たり風景を眺めたりするような気晴らしをしていたわけでもなく、食事をしたり会話をしたりすることでその場にしっかりと溶け込んでいるのに退屈する―これらは気晴らしではなく気晴らしらしきものであったということなのでしょうか。

実はこの夕食での1つ1つの行為が気晴らしなのではなく、その人にとっては夕食そのものが気晴らしだったのです(だから気晴らしが見えにくい!)。ということは、その人は気晴らしであるはずの夕食によって退屈していることになります。つまり、退屈の第二形式とは気晴らしと退屈が複雑に絡み合ったようなものだと言えます。

では、第二形式における「引きとめ」と「空虚放置」はどのようなものでしょうか?第二形式における空虚放置は第一形式のように外界に存在しているのではなく、自分そのものが空虚になっていくということになります。夕食という時間の中で何かをするのではなく自分がもう何も求めなくなるということです(周囲の会話に身を委ねる、調子を合わせる…それが心地よい状態のように思える)。

また、第二形式では、第一形式のように時間がぐずつくことはなくただ放任してきます。(時計に目をやることもなければ夕食が早く終わればいいのにと思うこともない)。つまり、第二形式の退屈は、自分の中に生成された空虚に落ちていくようなものであり、それは停止した時間によって空虚の中にただ放任されているようなものなのです。

ここで、第4章で考察した暇と退屈の4つの関係を思い出してみてください。「暇な時に退屈する」というのはハイデガーの言う「退屈の第一形式」のことであり、「暇ではないけど退屈する」というのは「退屈の第二形式」のことを意味しています。「暇ではないけど退屈する」という少し矛盾したような表現をされる状態の本質は、なんとハイデガーの言う「退屈の第二形式」のことだったのです!

よく考えてみると、この退屈の第二形式というのは、私たちがよく経験する退屈なのです。私たちの日常生活におけるほとんどは、この退屈の第二形式と向き合うことだったのです。気晴らしと退屈が絡み合ったこの退屈の第二形式を生きることが、もしかしたら私たち人間の本質なのかもしれないということです。

ハイデガーはここで、いよいよ「退屈の第三形式」についてまで考えようとします。第二形式の退屈は第一形式のように外側ではなく、自分の内側に退屈を生成させるほど深いものの気晴らしができるだけまだましです。

では、気晴らしをすることもできない最も深い第三形式の退屈とは何でしょうか?それは、「なんとなく退屈」ということです!?第一形式も第二形式も何らかの具体的な状況と関連した退屈を想起することができますが、第三形式にはそんなものはなくただ「なんとなく退屈」なのです。

第一形式では、退屈の言うことを聞かなくてもいいように気晴らしをすることができます。第二形式では、退屈の言うことを聞く必要はなくただそこで放任されているだけです。しかし、第三形式では、退屈の声に耳を傾けることを強制されることになるのです。日常生活のある場面でふと「なんとなく退屈」という声が聞こえてきてしまうことがあり、その声が聞こえてきてしまった以上はどうしても退屈を感じずにはいられないのです。

そのような時、私たちの外側はすべてがどうでもよくなっていることでしょう?第一形式では特定の何か(駅でまつ時間)によって退屈させられていたのですが、第三形式では特定の何かではなくもはや全てのものが何1つ言うことを聞いてくれません。すると、何もない場所にぽつんと取り残された(引きとめられた)ようなことになって、そこではあらゆる可能性を拒絶される(気晴らしができない)ということが起こります。ところが、この時あらゆる可能性が拒絶されているがゆえに、自分がもつあらゆる可能性に目を向けることを強制されるとハイデガーは主張するのです。つまり、第一形式から第三形式に向かうにつれて、退屈はどんどん深くなっていくのです。そして、第三形式があるからこそ、そこから第一形式や第二形式の退屈が発生するのです。

私たちにとって最もおそろしいことは「なんとなく退屈」という声を聞き続けることです。この声から逃げようとするために何かに取り組むから第一形式の退屈を感じたり、この声を聞かないで済むように第二形式の退屈をわざわざ用意したりしているのです。どちらも「なんとなく退屈」という声に耳をふさぐという点では同じなのかもしれません。

最後に、ハイデガーは退屈によって向き合う可能性こそが「自由」であると言うのです。退屈という気分が私たちに告げていたのは、私たちが自由であるということだったのです。そして、退屈するのは自由なのだからそれを発揮するために決断するべきだ―これがハイデガーの退屈論における結論だと本書では締めくくられています。

人間はそもそも「なんとなく退屈」という声を耳にしてしまうのです。どんなに気晴らしをしてもいつかはこの声が聞こえてきてしまうのです(だからこそ、パスカルの言うように部屋ではじっとしていられないということです)。では、私たちはどのように「暇と退屈の倫理学」を結論づければいいのでしょうか?長かったお話もいよいよクライマックスです、最後までお付き合いください。

7 暇と退屈の人間学

ハイデガーは「人間だけが退屈できる」「退屈できるから自由である」と考えていました。そして、動物とのちがいを生物学者ヤーコプ・ユクスキュルの理論をもとに考察しました。ユクスキュルは「環世界」という概念を提唱しました。これは、全ての生物が同じ時間と空間という単一の世界を生きているのではなく、そんなものは存在せず全ての生物は別々の時間と空間を生きているという発想です。

たとえば、あるダニにとっては、3つのシグナル―「酪酸の匂い」「摂氏37℃の温度」「体毛の少ない皮膚」から成る世界を生きているのです。それだけでなく、全ての生物はそれぞれ異なった時間を生きていると言います。あるダニは「酪酸の匂い」を受け取るために18年間も生き続けることがあったそうです。人間にとっての18年間を想像すればとてつもない長さに感じられるかもしれませんが、もしかしたらダニの環世界ではそれは人間の感じるものとはきっとちがうことでしょう。

ハイデガーは動物には環世界が当てはまっても人間には当てはまらないと主張します。(ハイデガーにとって人間はそれほどまでに特別な「現存在」だと言うことですね)。動物は特定のシグナルしか受け取ることができないが、人間は世界そのものに関わって、世界そのものをつくることができると考えたのです。

しかし、本当にそうなのでしょうか?ユクスキュルは人間であれ天文学者ならば天文学者の環世界を生きていると考えました(素人には星がキレイだとしか思えなくても天文学者は星の軌道を理解できる!)。そこから、あらゆる生物には環世界の間を移動する能力があるはずだと指摘しています。ただし、人間だけは相対的にあきらかに環世界間を移動する能力が高いのです(天文学者の世界、音楽家の世界、スポーツ選手の世界というように…)。そのため、環世界間を自由に移動することができるために不安定な環世界を生きる―ダニが18年間も待ち続けるような環世界にひたっていることができないのです。

つまり、人間だって特定の環世界にとりさらわれ続けることができるならば、そもそも退屈しなくていいのです(でも移動できちゃうから退屈する…)。人間は世界そのものを受け取ることができるから退屈するのではなく、人間は環世界を相当な自由度をもって移動することができるから退屈するのです。そこから導き出される「暇と退屈の倫理学」の結論とはどのようなものなのでしょうか?

8 暇と退屈の倫理学

「なんとなく退屈」という声から逃れるために何かに取り組めば(仕事の奴隷になれば)、やがてそこには退屈の第一形式が現れることになります。これは、第三形式と第一形式の退屈は1つの同じ運動の一部であることを示しています。つまり、人間はほとんどの場合、退屈の第二形式の中で生きているものの、たまたま「なんとなく退屈」という声を聞いたことでそこから第一形式に逃げ込むのです。

ハイデガーは退屈の第二形式を否定的に捉えていましたが、そもそも人間が人間らしく生きるというのはこの第二形式を生きることなのです。人間らしい生を生きるとは退屈と向き合っていきていくということを意味します。だからこそ、私たちは退屈と向き合うための方法をいくつも考えてきました。

しかし、もう1つここまでの議論をふまえると新しい可能性―すなわち辛い人間的な生から外れていく可能性について考えることができるのです。そもそも、人間というのは「ものを考えなくてもいい生活」を目指していいきています。いつも何をすればいいのかを考えていては疲れてしまいますよね?だから、周囲のものを単純なシグナルに変換することで、私たちは考えなくてもいいような習慣を形成して環世界を獲得していくのです。

ということは、私たちが何かを考える必要になるのはどのような時だといえるでしょうか?自分の環世界に新しい要素が「不法侵入」してきたときです(それが何か考える必要がある)。人間は1つの環世界にひたっていられないから第二形式の中で生きることになるのですが、あるとき自分の環世界を破壊する不法侵入を受け取ることがあるのです。この時、人間はその不法侵入によってとりさらわれ、新しい環世界にひたることになります。

もし、1つの環世界にひたることが動物であるというのならば、人間はあるとき「動物になること」があるのです。退屈するという人間らしい生から逃れるためには「動物になる」という可能性が導かれます。

第二形式という生には、私たちが考えることの契機を受け取る余裕が残されています。いっぽう、第一形式(第三形式)への逃避は考える契機を受け取れなくなる危険があります。なぜなら、第一形式に逃避するとは何かに取り組む奴隷になるということだからです。私たちには、このような奴隷におちいらないようにすることが求められるのです。

第二形式のような退屈の中でも、私たちには「動物になる」という可能性が残されています。人類が開けてしまった退屈というパンドラの箱にはかすかな希望―不法侵入を受け取る、動物になるという可能性が残されていたのです。

8 まとめ

今回の動画は「なぜ私たちは退屈をしてしまうのか?」について解説してきました。本書の中では最後に「暇と退屈の倫理学」である以上は倫理(何をなすべきか)についての3つの結論が述べられる必要があるとされています。

1つ目は「こうしなければならない」と思い煩う必要はないということです。これは、今のままでいいというような単純な意味ではなく、本書を読んでことで「暇と退屈の倫理学」の第一歩を踏み出しているということです。つまり、「あなたは既に何かをなしている」―すなわち「暇と退屈の倫理学」をすでに実践しているところなのです。

残りの2つについてはここでは紹介することは避けたいと思います。なぜなら、本書の中で「結論だけを読んでも意味がない」ことが述べられているからです。本書を最後まで読むことを通して「暇と退屈の倫理学」を自ら切り開いていくこと、結論はあなたにとっての「暇と退屈の倫理学」があってはじめて意味をもつのです。この動画を見て頂いたことで、あなたはすでにその第一歩を歩み始めています。ぜひ、実際に本書を手に取って通読した後に残り2つの結論を受け止めてみてください。

その結論には本書の帯にオードリーの若林さんがコメントを付しているように、きっとあなたも「哲学書を読んで涙するとは思わなかった」と感じることでしょう。

マルクスは「自由の王国」の条件として労働の短縮について言及していました。それは誰もが暇のある生活を享受することができる王国であり、つまるところ暇の王国こそが「自由の王国」だと考えることができるでしょう。誰もがそんな王国に生きることのできる社会がつくられることを願っています。

人はパンがなければ生きていけない、しかし、パンだけで生きるべきでもない

私たちはパンだけでなく、バラも求めよう

生きることはバラで飾られねばならない(本文より)

コメント