今回は、哲学初心者のわたしと一緒に実存主義の哲学を探求する旅に出かけましょう。哲学って、少し難しそうに感じるかもしれませんが、実は日常生活の中にも深く関わっているのですよ。一緒に考え、問いに答え、新しい視点を見つけることで、哲学は驚くほど身近に感じられるようになるのです。この旅が終わる頃には、現代社会にはびこる生き辛さの正体を知るためのヒントをきっと見つけることができるでしょう。

1 時代背景

18世紀ジェームズ・ワットが蒸気機関を改良・実用化したことがきっかけで産業革命がおこります。そして大量生産・大量消費を是とする大衆社会が到来したことで1人1人の人間は機械化、平均化された存在になっていきました。このような状態を「人間疎外」といいます。そのような中個としての人間の立場を強調して孤独・不安・絶望・苦悩の中に生きる現実の存在である私にとっての真理を探究する思想、今ここにいる私が幸せに生きるためにはどうすればよいのかを考える哲学が現れるのです。これを「実存主義」といいます。実存とは現実に存在する本来の私の在り方という意味であり、その先駆者となったのがセーレン・キルケゴールです。

2 セーレン・キルケゴール

キルケゴール(1813年~1855年)は実存主義の先駆者ともいえるデンマークの哲学者です。キルケゴールの父は幼いころに自分が貧困であることから神を呪います。父は妻が死んでほかの女性に暴行をしてしまったことを悔い7人兄弟の末っ子であるキルケゴールを聖職者にしようとしたのです。しかし兄姉のうちの5人がなくなるのですがそれが父の不信仰と罪が原因であることを知り絶望に陥ります。このことを自ら大地震(罪と死の意識)とよびました。その後キルケゴールは24歳の時に14歳のレギーネに恋をして彼女が17歳になった時に婚約をします。しかし翌年一方的に婚約を破棄してしまうのです。原因には諸説ありますが「大地震」と名付けた罪と死の意識にあるのではないかといわれています。

キルケゴールは著書『あれかこれか』においてヘーゲルが唱えた客観的真理(世界は絶対精神に向かって進んでいく)という考え方を否定しました。そして主体的真理すなわち私にとっての真理を発見することでありそのために生きそのために死ねると思えるような真理を発見するという実存のあり方を説きました。ヘーゲルがイエーナの街を出ていくナポレオンのことを世界精神と讃えたのに対してキルケゴールはそのナポレオンが踏みつぶしていく道端の草花こそが自分であると考えました。そしてヘーゲルのように「あれも・これも」と考える弁証法ではなく「あれか・これか」を主体的に選択することつまり自分の全存在をかけた決断によって自分の人生を選択する生き方こそが大切であると考えたのです。

キルケゴールの思想は「自己」を強く意識する思想であるため新聞から酷評され続けることになります。しかしキルケゴールは「マスコミは最悪である。自分では何一つ責任を負わずに大衆・世論という名のもの個人の主体性を押し殺してしまう代表者である」と反論しました。そして人々に無責任な傍観者ではなく主体的な当事者となるべきと言ったのです。

キルケゴールは1849年に著書『死に至る病』において実存の3つの段階について言及しています。

1つ目は「美的実存」といいます。これは快楽を追求する生き方であり「あれも・これも」と考える生き方のことです。しかしいずれむなしさを感じるようになり絶望したのちに次の段階へと進むことができるようになるのです。

2つ目は「倫理的実存」といいます。倫理的な義務に従ってまじめに生きることであり「あれか・これか」と考える生き方のことです。しかしいずれ自分の罪深さや無力さを感じるようになり絶望したのちに次の段階へと進むことができるようになるのです。

最終段階は「宗教的実存」といいます。人間の存在を根拠づける神の前に単独者として立つことで本来の自己を見出すことができるようになるのです。キルケゴールの唱える絶望とは自己の喪失(=死に至る病)のことであり肉体的な死よりも精神的な死の方が問題であるとしたのです。しかし絶望が絶望をよび絶望の深化こそがむしろ真の自己につながる道であるとも考えられます。

『死に至る病』において「絶望は長所であろうか?それとも短所であろうか?まったく弁証法的に絶望はその両方である」と皮肉にもこれまで否定してきた弁証法によって絶望を捉えているのです。

宗教的実存の段階において自分の存在をかけて神とただひとりの単独者として向き合うことで本来の生き方に到達できると考えたキルケゴールは「自らの挫折の中に信仰をもつものは自らの勝利を見出す」という言葉を残しています。

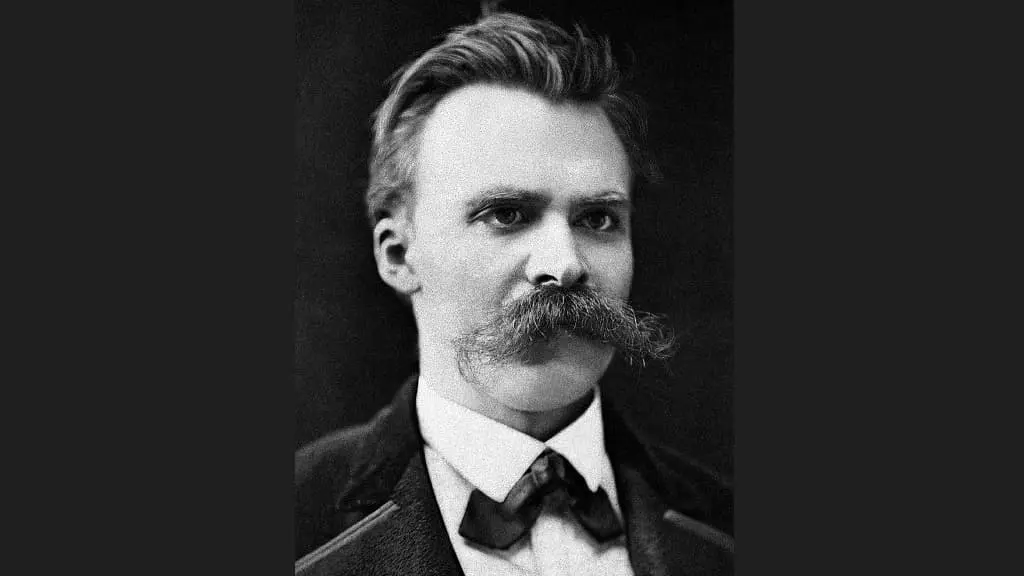

2 フリードリヒ・ニーチェ

ニーチェ(1844年~1900年)はショーペンハウアーの『意志と表象としての世界』に大きな影響を受けたドイツの哲学者です。ニーチェは「キリスト教は強者を悪人として弱者を善人とする弱者の言いわけである」とキリスト教道徳を批判しました。そしてキリスト教は強者が繁栄している現世を否定して

来世に救いを求めひたすら神への服従を説く奴隷的道徳であると言ったのです。つまり主体性のない奴隷のような生き方を強いられていると考えたのです。

ニーチェはキリスト教道徳の背景には弱者がもつルサンチマンがあると考えました。ルサンチマンとは嫉妬のことであり強者に対する気にくわなさ「お金なんかいらない、貧しい方が天国へ行けるからね(本当はほしい)」のことです。そしてルサンチマンによる奴隷的道徳によって社会はニヒリズム(虚無主義)に陥っているとしたのです。ニヒリズムとは人生の情熱を失った状態のことであり頽廃が蔓延している状態のことです。そしてかの有名な言葉「神は死んだ」と言いキリスト教の超越的な真理や価値が虚構であったことを喝破するのです。

では何を信じればよいのでしょうか?ニーチェは強い「力への意志」でニヒリズムを克服するべきであると言いました。「力への意志」とは自分のことを肯定して成長しようとする力のことです。そしてラクダのような忍耐力と獅子のような精神自由そして幼児のような創造力をもつ超人となることを求めました。

ニーチェはこの世界に意味や目的などなく虚無なる生が永遠に繰り返されると考えました。これを「永劫回帰」といいます。しかし永遠に繰り返されるならもう一度歩みたいと思えるような人生を送ること

意味や目的がなくてもそれを受け入れて力強く生きることこそが大切であるとしたのです。否定的な現実をありのままに引き受けて(運命愛)「これでよい!」と自己肯定することで主体的になることができるのです。

弱者のルサンチマンではなく力への意志をもって超人となることを求めたニーチェは「世界には、きみ以外には誰も歩むことのできない唯一の道がある。その道はどこに行き着くのか、と問うてはならない。ひたすら進め。」という言葉を残しています

3 カール・ヤスパース

ヤスパース(1883年~1969年)はキルケゴールやニーチェに影響を受けたドイツの哲学者です。学生の時に3つの生徒会のどれかに所属することを求められましたが理性と人間的な親交を大切するヤスパースはこれらの生徒会が社会的地位や職業にこだわるものであったため加入しなかったというエピソードが残されています。

ヤスパースは「人間はそれぞれ独自の状況に生きる状況的存在である」と考えました。そして人間にはどうしようもないぎりぎりの状況(限界状況)があると言いました。人間はさまざまな限界状況において挫折や絶望を経験することになります。そして自己の無力さを自覚(有限性の自覚)した時超越者に出会うことで実存に目覚めると考えたのです。超越者とは絶対的に何者にも制約を受けない存在(≒神)のことです。

このような有神論的実存主義はキルケゴールと同じですがキルケゴールが「単独者」として神と向き合うことを求めたのに対してヤスパースは超越者と向き合う人と人とが理性による親交をもち(実存的交わり)お互いに信頼して愛し合うことで真の自己に到達できると考えたのです。このことを愛の戦いといいます。

ヤスパースは著書『哲学入門』において「科学は哲学を役に立たない学問だと批判する。しかし哲学はそもそも真理を追究する学問であるので常にその「途中」の状態が続いているのである。だからこそ哲学は何の役にも立たない学問であるがその過程には大きな価値がある」と説いています。

またヤスパースは「枢軸の時代」という言葉も残しています。「枢軸の時代」とは紀元前500年頃のことでありギリシアの哲学者たち、インドのシャカ、イランのゾロアスター、ユダヤ思想、中国の諸子百家などが一斉に登場して人類が神話時代から脱して人間として自己を自覚するようになったことから「歴史の軸となる転換」が生じたという意味で名付けられ時代のことです。

自らが実存であろうとする者(自らの無力さと超越者の存在を感じた者)同士が実存的交わりを通して初めて本来の自己になれると考えたヤスパースは「実存は理性によってのみ明白になり理性は実存によってのみ内容をえる」という言葉を残しています。

4 マルティン・ハイデガー

ハイデガー(1889年~1976年)はフッサールの後継者としてフライブルグ大学の教授に就任したドイツの哲学者です。ナチスに入党してフライブルグ大学総長就任時にナチス支持と受け取られるような講演をしました。『人間の条件』『全体主義の期限』を著した哲学者ハンナ・アーレントと不倫関係にあり戦後はナチスへ協力した過去を批判されて教職を追放されますがナチス党員であったことに対して口を閉ざして反省の言葉を語ることはありませんでした。

ハイデガーは人間が自己の存在の意味を問うことができる存在「現存在」であると考えました。ものは自己の意味を問うことはできないけど存在しているのに対して人間は「生きるとは何か?わたしとは何か?」と自らの意味を問うことができるということです。

また人間は世界のさまざまな存在物とかかわりながら存在している「世界‐内‐存在」であるとも考えました。そして世界に無理矢理なげこまれて他者への気遣いや配慮の中に生きる存在であるため平均的で無個性な世人(ダス・マン)になってしまうと説きました。

そこで人間は死の可能性と向き合うことで真の自己に目覚める「死への存在」であると考えたのです。しかし現実には多忙な日常の中で真の自己を見失っておりそれゆえに不安から目をそらして享楽を追求することで世間に埋没してしまっている(頽落)と言いました。そんな現実のことを「自己の固有の存在を忘れている存在忘却の時代」と喝破しました。

人間には死ぬ瞬間にする5つの後悔があると考えられています

①自分に正直な人生を生きればよかった

②働きすぎなければよかった

③思い切って自分の気もちを伝えればよかった

④友人と連絡を取り続ければよかった

⑤幸せをあきらめなければよかった

まさにハイデガーの言う「死への存在」であることと向き合えなかったからこそ起こる後悔だと言えるのではないでしょうか?

自己の有限性を自覚して死と向き合うことで人間ははじめて主体的に生き実存が確立できると考えたハイデガーは「人は死から目を背けているうちは自己の存在に気づけない。死というものを自覚できるかどうかが自分の可能性を見つめて生きる生き方につながる」という言葉を残しています

5 ジャン=ポール・サルトル

サルトル(1905年~1980年)はフッサールやハイデガーに影響を受けたフランスの哲学者・文学者です。1964年にノーベル文学賞を受賞しますが「いかなる人間でも生きながら神格化されるには値しない」と言って辞退して周囲を驚かせました。

サルトルは「神は存在しないのだからどのように生きるのかは自由であり

人間は自己の主体的な選択と決断によって生きるべきである」と考えました。そしてサルトルは「実存は本質に先立つ」と言いました。たとえばナイフには切るという本質があってそのために存在しています(即自存在)。しかし人間はまず存在していてそこから何者かになっていくのであり自分の本質(役割)は自分で自由に決めることができるのです(対自存在)。このようにサルトルは人間は自由であると考えたのですが人間は自由であるがゆえに孤独であり自由であるがゆえに責任をもたなくてはいけないとも考えました。このことをサルトルは「人間は自由の刑に処されている」と言ったのです。

サルトルの考える責任とは積極的に社会に参加すること(アンガージュマン)のことです。人間はあたえられた状況において主体的に社会に参加して社会をつくっていくべきであると考えたのです。そのためマルクス主義を肯定して社会主義革命を支持するようにもなりました。

サルトルにはシモーヌ・ド・ポーヴォワールという契約結婚をした相手がいました。ポーヴォワールは人間の自由と女性解放フェミニズムの先駆者であり「人は女に生まれるのではない。女につくられるのだ」という言葉をのこしています。サルトルは「ぼくたちの恋は必然だけど偶然の恋も経験したいな」と言って浮気相手との関係について逐一手紙で報告していたとされています。

また実存主義の立場をとる文学者アルベール・カミュとの間にも論争がありました。カミュの哲学は「人生に意味はない意味がないからこそ生きるに値するのだ」という不条理の哲学です。そして不条理に抵抗することで人間の尊厳に近づくことができるのであり暴力的な革命(マルクス主義)によって自由が実現されるわけではないとしたのです。しかしサルトルはマルクス革命を肯定してカミュの「反抗的人間」という考え方を批判したのです。

人間は自由の刑に処されているからこそ社会参加するべきであると考えたサルトルは「われわれの自由とは今日自由になるために戦う自由な選択以外のなにものでもない」という言葉を残しています。

6 まとめ

ヘーゲルは「あれもこれも」という弁証法によって歴史はいずれ絶対精神にたどりつくと考えました。しかしキルケゴールは歴史に埋没した1人1人の個に光をあて「あれかこれか」を主体的に選び取ることが大切であると考える実存主義を提唱しました。そしてニーチェ、ヤスパース、ハイデガーと続く中でサルトルは個人を重視しながらも再び歴史へ干渉することを求める哲学を提唱することになったのです。しかし隆盛を極めた実存主義もその後にあらわれる哲学によって衰退していくことになるのです。

次回はSTEP②の最終回「構造主義」について紹介します。ぜひご期待ください。本日の旅はここまでです。ありがとうございました。

コメント