今回は、哲学初心者のわたしと一緒に分析哲学を探求する旅に出かけましょう。哲学って、少し難しそうに感じるかもしれませんが、実は日常生活の中にも深く関わっているのですよ。一緒に考え、問いに答え、新しい視点を見つけることで、哲学は驚くほど身近に感じられるようになるのです。この旅が終わる頃には、現代社会にはびこる生き辛さの正体を知るためのヒントをきっと見つけることができるでしょう。

1 分析哲学

20世紀の西洋思想には大きく2つの潮流がありました。1つはドイツやフランスを中心とした大陸哲学であり、もう1つはアメリカやイギリスを中心とした分析哲学です。大陸哲学とは実存主義や構造主義などこれまでに紹介してきた哲学などです。詳しくはこちらの記事をご覧ください。

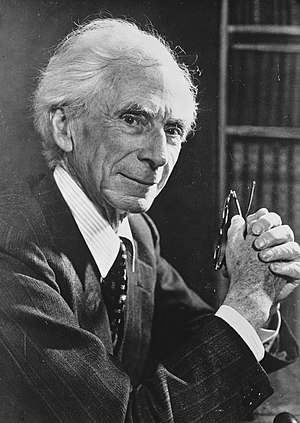

それに対して今回紹介する分析哲学とは哲学は客観的に真偽を判断できる論理に基づくべきという立場をとる哲学のことであり、形而上学が神や善など検証できないものを扱っていたことを批判した哲学のことです。論理学とはアリストテレスによる三段論法のような演繹法のことです。論理学はアリストテレスが以降近代に至るまでほとんど変わることがなく、カントでさえ「論理学はアリストテレスで完成している」と言ったほどです。19世紀になって高校の数学で習うド・モルガンの法則のように記号や式を使って推論を数学的に分析する記号論理学があらわれはじめました。記号論理学とは人間の論理的推論を人工言語で記述しなおした論理学のことです。そして記号論理学の祖といわれるゴットロープ・フレーゲ(1848年~1925年)が命題論理と述語論理を公理化させるのです。この難解な論理体系の中にパラドックスを発見したのがバートランド・ラッセル(1872年~1970年)です。バートランド・ラッセルについてはこちらの記事をご覧ください。

このラッセルのもとで哲学を学んだのがウィトゲンシュタインです。

2 ルートヴィヒ・ウィトゲンシュタイン

ウィトゲンシュタイン(1889年~1951年)はオーストリアの哲学者です。父の意向でベルリン工科大学において機械工学を学び、2年後マンチェスター大学工学部で航空工学を学びプロペラの設計に携わりました。この研究で取得された特許は第二次世界大戦のヘリコプターに利用されました。そして機械工学に必要な数学を学ぶためラッセルの『数学原理』を読んだことがきっかけでケンブリッジ大学のラッセルのもとを訪れ哲学を学ぶことになるのです。1914年に第一次世界大戦が始まるとウィトゲンシュタインは志願兵となって従軍しましたがイタリア戦線で捕虜となります。従軍しながら執筆していた著書『論理哲学論考』の概略を友人であったケインズが捕虜収容所からラッセルとフレーゲのもとへ届けてくれたのです。

『論理哲学論考』は命題とその注釈によって構成されています。その中でも最も有名な命題が「語りえぬものについては沈黙せねばならない」です。ウィトゲンシュタインの哲学は「語りえるものの限界を明確にしようとした」ことにあります。演繹法においては前提が真でルール(論理式)を守れば結論も真となります。この論理式はアリストテレスによって明晰なものとなっています。だからウィトゲンシュタインは前提についても明晰にしなければならないと考えたのです。そこで「言語」について考えるのです。ウィトゲンシュタインは言語とは世界を写し出す像であるという「写像理論」を提唱しました。そして「世界は事実の総体である、事物の総体ではない」と考えたのです。つまり世界は事実によって成立しているとしたのです。ウィトゲンシュタインのいう事実とは「事態が現実にそうなっていること」であり、事態とは「様々な対象が結びついたもの」のことです。

例えば「リンゴを食べる」というのが「事態」であり「リンゴ」「食べる」という対象が結びついたものということです。これは現実に起きていることなので「事実」といえます。1つの事実と1つの言語は対応関係なので世界は事実が集まったものといえるのです。事実(真)であるならば結論は必ず真になります。しかし事実でない(真ではない)ならば結論が必ず真になるとはいえません。例えば倫理(~すべき)のように世界をかえるきっかけとなるものは事実ではないのです。もちろん現実に確認することのできない神なども同様であるのでこれらのものは真を導き出す哲学(論理学)において扱うべきではないと指摘したのです。「語りえぬもの」とは論理で真を導くことができないものという意味であり、こうしてウィトゲンシュタインはカントが人間の認識できる限界を示したように言語(哲学)の限界を明らかにした(沈黙しなければならない)のです。そして否定しようのない確定的な真理と諸問題に対する最終的解決を含んでいるとして哲学をやめて故郷で小学校の教師になるのです。

しかし保護者から子どもへの体罰を訴えられて退職しさまざまな職を転々とした後に再びケンブリッジ大学にもどって哲学を再構築するのです。この時教職に就くために『論理哲学論考』を博士論文として提出するのですが師であるラッセルに対して「心配する必要はない」「あなた方が理解できないことはわかっている」と言ったそうです。

この頃ウィトゲンシュタインは日常言語について考えるようになるのです。写像理論においては1つの事実と1つの言語が対応しており、このような言語を「科学の言語」とよびました。しかし科学の言語は「日常言語」から派生したものではないかと考えたのです。そのため科学の言語を理解するためには日常言語を理解する必要があると指摘したのです。そして日常言語の中には1つの事実と1つの言語が必ずしも対応しているわけではないものがあることに気づくのです。

たとえば「雨がふる」という文があったとします。もし日照りが続いた農家の人がこの文を言えば「雨がふる(からうれしい)」という意味になります。しかし遠足に行く子どもがこの文を言えば「雨がふる(からかなしい)」という意味になるでしょう。このように日常言語は会話の中からその文章(「雨がふる」)だけを取り出してもそれが何を意味するのか特定することはできないのです。ウィトゲンシュタインは言語の使用はゲームにたとえることができ、日常において言語の意味がわかれていくことを「言語ゲーム」といいました。トランプのジョーカーがゲームによって役割が変わるようにあらゆる言語は言語ゲームの中で使用されることによってはじめて意味がわかると考えたのです。しかし日常言語を理解するためには言語ゲームのルールを理解する必要があり、そのためには自分もそのゲームに参加する必要があるとしたのです。ウィトゲンシュタインの哲学はその後「分析哲学」として継承されイギリスやアメリカで発展をとげて現在の哲学の主流となっているのです。

代表的な分析哲学者はウィラード・ヴァン・オーマン・クワイン(1908年~2000年)です。知は個々ではなく1つの集まりとしてのみ確かめることができるといい知識は境界のないネットワークシステムを成していると主張しました。このような考え方を「知のホーリズム」といいます。

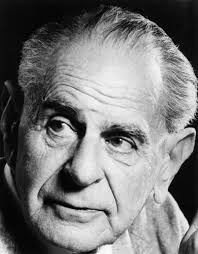

ほかに科学を対象とする哲学的な意味の分析をする科学哲学者としてクーンとポパーがいます。トーマス・クーン(1922年~1996年)は『科学革命の構造』において時代の思考を決める大きな枠組みのことを「パラダイム」といい科学の発展は連続的な進歩ではなく断続的なパラダイムシフトの歴史であると指摘しました。パラダイムシフトとはただ新しい事実が発見されたという意味ではなく、たとえば天動説から地動説へと変わったように人間の世界観が根本的に変化することをいいます。

カール・ポパー(1902年~1994年)は科学(学問)的な命題かどうかを区別する基準は「反証可能性」にあると主張しました。反証されたらその主張を撤回する態度こそが科学的な態度であり人間の知識はまちがえることが前提になっているという考え方です。これを批判的合理主義といいます。

3 まとめ

前期ウィトゲンシュタインの哲学は『論理哲学論考』において「語りえぬものについては沈黙しなければならない」として写像理論を提唱しました。後期ウィトゲンシュタインの哲学は『哲学探究』においてあらゆる言語は言語ゲームの中で使用されることによってはじめて意味がわかるとして言語ゲームを提唱しました。ウィトゲンシュタインの最期の言葉は友人たちに向けた「素晴らしい人生だったと伝えてくれ」だったそうです。ウィトゲンシュタインの哲学はあまりに難解ですので今回は簡単に紹介することしかできませんがとても興味深い哲学思想だと思うのでぜひ詳しく調べてみてください。次回もこれまで紹介することのできなかった哲学思想についてまとめる予定です。ぜひご期待ください。本日の旅はここまでです、ありがとうございました。

コメント